發(fā)現(xiàn)兵馬俑:秦軍雄魂展風(fēng)華

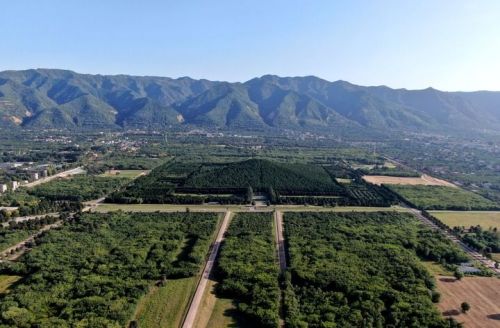

巍巍秦嶺下,幽幽驪山旁。中國歷史上第一位皇帝——秦始皇的陵寢坐落于此。

這是2024年9月3日拍攝的秦始皇帝陵(無人機(jī)照片)。新華社記者 李一博 攝

巨大的地上封土、規(guī)整的地下墓葬。司馬遷曾在《史記》中這樣描述這座古老而神秘的陵寢:“宮觀百官奇器珍怪徙臧滿之”“以水銀為百川江河大海”……為后世留下許多懸念和遐想。

這其中,兵馬俑的發(fā)現(xiàn)生動又離奇。

1974年春,在陜西省臨潼縣(現(xiàn)西安市臨潼區(qū))西楊村,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在打井時發(fā)現(xiàn)一些陶俑碎片。“這些陶俑碎片橫七豎八地散落在打井現(xiàn)場。有人猜測是磚瓦窯,有人說是古廟塑像。”時任秦始皇陵兵馬俑考古隊(duì)領(lǐng)隊(duì)的袁仲一回憶道。

時任秦始皇兵馬俑考古隊(duì)領(lǐng)隊(duì)的袁仲一在陜西西安兵馬俑一號坑發(fā)掘現(xiàn)場進(jìn)行文物清理工作(1974年攝)。新華社發(fā)(秦始皇帝陵博物院供圖)

雖然發(fā)現(xiàn)的是陶俑碎片,但初步拼對出的幾尊陶俑足以在當(dāng)時的考古界引起轟動:從陶俑的發(fā)型服飾、神態(tài)姿勢,到同時發(fā)現(xiàn)的銅鏃和銅弩機(jī)……可以看出,這是秦代的武士俑!

專業(yè)考古隊(duì)隨即成立。自此,一代代考古人在這里持續(xù)進(jìn)行兵馬俑考古發(fā)掘和研究工作。

參與兵馬俑第三次發(fā)掘的考古人員在秦始皇兵馬俑一號坑內(nèi)進(jìn)行發(fā)掘清理(2012年6月9日攝)。新華社記者 李一博 攝

陜西省考古研究院研究員許衛(wèi)紅,曾在兵馬俑一號坑第三次考古發(fā)掘中任領(lǐng)隊(duì)。一尊彩色陶俑的出土瞬間,至今仍讓她記憶深刻:用手術(shù)刀輕刮一塊籃球大的“土塊”,浮土散去,粉頰朱唇的彩色陶俑漸露真容。

“與‘他’對視的那一刻,我仿佛面對著一名活生生的秦代戰(zhàn)士。”許衛(wèi)紅說。

2023年,兵馬俑一號坑第三次發(fā)掘成果公布——新發(fā)現(xiàn)陶俑陶馬200余件、初步厘清了軍陣的排列規(guī)律、明確了秦陵陶俑的制作程序。

游客在秦兵馬俑一號坑遺址參觀(2024年5月17日攝)。新華社記者 邵瑞 攝

半個世紀(jì)里,兵馬俑的考古發(fā)掘和保護(hù)研究不斷取得重要成果,為世人徐徐展開2000多年前宏偉壯闊的歷史畫卷:

數(shù)量驚人——兵馬俑一、二、三號坑被相繼發(fā)現(xiàn),總面積達(dá)2萬多平方米,埋藏著約8000件陶俑陶馬,以及數(shù)以萬計的銅鏃等兵器;

布局規(guī)整——三個兵馬俑坑排兵布陣規(guī)整,還有分列的兵營、軍幕等功能區(qū)分,攻守兼?zhèn)洹⒔M織嚴(yán)密;

制作精巧——兵馬俑不僅身姿服飾各有差異,連臉型都有“國”字、“申”字、“甲”字等多種,配合表情、胡須、發(fā)型等變化組合,可謂“千人千面”。

秦始皇帝陵博物院正式啟動秦始皇帝陵二號兵馬俑坑第二次發(fā)掘(2015年4月30日攝)。新華社記者 李一博 攝

“秦始皇帝陵兵馬俑是二十世紀(jì)最重要的考古發(fā)現(xiàn)之一。”陜西省考古研究院研究員焦南峰說,“以兵馬俑的發(fā)掘?yàn)槠瘘c(diǎn),中國考古界對秦陵、秦文化的研究不斷取得進(jìn)展。”

1987年,聯(lián)合國教科文組織將秦始皇帝陵(含兵馬俑坑)列入《世界遺產(chǎn)名錄》。

“兵馬俑具有豐富的藝術(shù)、歷史、科學(xué)等價值。”從事秦漢歷史與考古研究的西北大學(xué)教授徐衛(wèi)民說,“它既是探索研究中華文明的珍貴文化遺產(chǎn)資源,也是展現(xiàn)中華文明風(fēng)采的重要載體。”

Tags:#只此青綠