基于文化記憶理論對山西窯洞營造技藝敘事性情境進行文創系列設計,追溯窯洞營造技藝的印跡并打上文化記憶在地化的烙印,實現傳統營造技藝價值資源再生產。現從視覺修辭勸服權利、地方審美經驗、親在性與主體性、能動性四個維度構建窯洞文化記憶的情境要素,有效再現了窯洞的傳統營造過程,加深了用戶對窯洞傳統營造技藝的認同感、歸屬感,追溯了山西窯洞傳統營造技藝的過去、現在、未來之間的有機聯系,探索窯洞營造技藝在傳承發展與價值再生中的現代視覺表達、文化記憶、傳承實踐的密碼,為窯洞傳統營造技藝的保護、傳承及可持續發展蓄力。

隨著山西地區傳統村落生活條件的改善,當地人民陸續蓋起磚瓦房,搬出了窯洞,大多窯洞院落已荒蕪或造地回填,僅有為數不多的老人還堅守在窯洞中。作為山西地區的一種傳統民居,窯洞已完成其歷史、文化、社會使命,正以驚人的速度消失,隨之而去的還有窯洞所承載的傳統營造技藝。山西晉北窯洞傳統營造技藝作為非物質文化遺產在向“文化遺產價值再生產”轉變的活態化保護與本體轉向中,技藝傳承構建的情境是以“反向”的形式對技藝本身進行質詢與重構,深度挖掘蘊藏在鄉土尚未被現代文明“侵染”的原真性。

文化記憶在地化的激活與召喚

文化記憶搭建了過去與現在的橋梁,將傳統營造技藝凝結為回憶附屬的媒介或象征物,使窯洞營造技藝得到歷時性延續;過去所指向的傳統營造技藝在外在文化符號的作用下形成了集體凝聚性結構,強化和鞏固了大眾的集體認同。

“文化記憶”與“窯匠傳承”

傳統窯洞營造技藝是以窯匠為“主體”“載體”和“活體”所建構的“身體遺產”記憶的迭代傳承,經歷由前一代窯匠“顯性知識”與“隱性知識”形成的“身體圖式”向下一代窯匠的傳承。“顯性知識”是可以脫離窯匠身體而保存的記憶,如縣志、地理志等文獻中記載營造技藝的圖式、文字、方法、原理等知識系統。“隱性知識”是扎根于窯匠身體而保存的記憶,如營造技藝的判斷感知、經驗、訣竅等實踐系統。窯匠的知識系統與實踐系統構建了特有的“身體圖式”,同時也構建了“身體圖式”的文化記憶。窯匠對窯洞營造技藝的流程、訣竅、經驗、技藝、步驟、方法、原理等形成了固定化、程式化、成熟化的認知,經過代代窯匠不斷沉淀、加工、規范形成技術體系和營造技藝,以特定情境言傳身教形成嵌入性營造技藝知識系統和文化形態完成傳承機制。

文化記憶與“在地化”

傳統窯洞營造技藝的保護、傳承及發展喚起的是一種“在地化”的文化記憶。然而,文化記憶絕非簡單的復制、積累、傳播的過程,而是不斷重復經歷“回憶—再現—遺忘”的演變過程。歷來從事傳統窯洞營造的窯匠都在不斷重構自己與過去的關系,進行在地化嘗試,并轉換成符合地方特定要求的過程,共享營造技藝往事的過程和結果。保證“在地化”集體記憶傳承的條件是社會交往及群體意識。“文化記憶在地化”的目的是通過敘述展示將傳統營造技藝存在的“記憶”激活,重塑鄉土情結,形成獨特的“地方性”。文化記憶在地化是窯匠對傳統窯洞營造技藝的文化記憶,“用戶”與“窯匠”身份互換并以具身感知、情境化的方式內嵌于地方性知識記憶,重新打造營造技藝在地化的沉浸式體驗,實現用戶的二次體驗升級。

文化記憶與“再媒介”

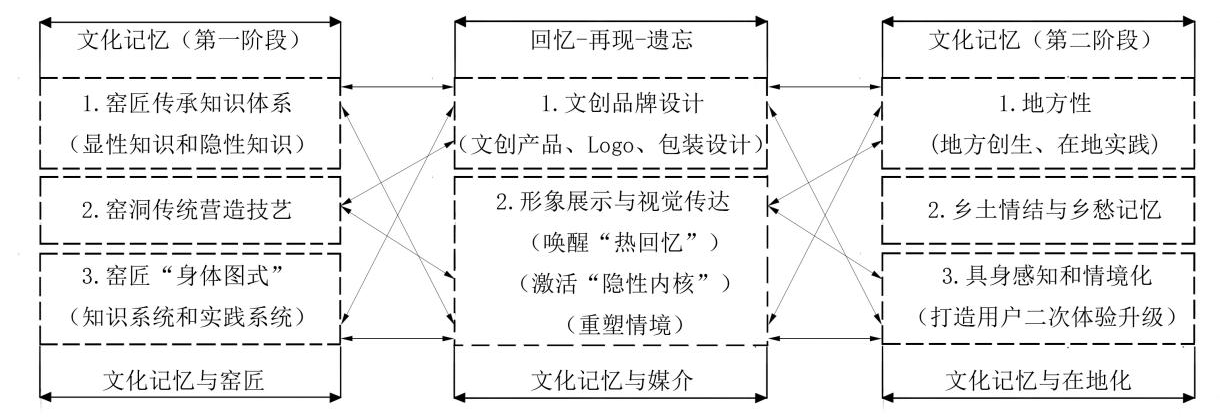

山西窯洞傳統營造技藝實現可持續發展的過程是通過作品敘述、形象展示、視覺傳達、文創設計等進行新舊媒介互動、再創造,喚醒“熱回憶”和激活“隱性內核”構建情境再現的過程。“再媒介”能夠“緩引”窯洞過去的情境,將碎片化、無情分裂的事物重新連接與構建,召回被遺失的傳統技藝。選擇符合特定情境的“媒介”,醞釀和催生虛擬營造技藝的感知力,從而產生蘊含多重想象的感性復合體,使“再媒介”轉化為“文化資本”,訴諸用戶的情感結構,賦能營造技藝的特性,形成獨特的文化記憶。文化記憶要在廢墟與歷史的營造技藝、結構、情境、方式上徘徊,“再媒介”承認歷史的不可返回和窯匠的局限性,尊重記憶的碎片性和多層次性,在經驗編制中實現守正創新。“再媒介”作為窯匠“身體”和營造技藝知識系統的物質載體與“容器”,目的是實現第一階段用戶對窯洞旅游印象向第二階段使用印象的二次體驗升級。窯洞營造技藝能否實現清晰、準確地表述與轉移,取決于“再媒介”化的文創玩具、Logo、包裝、衍生產品設計所構建的文化記憶情境,見圖1。

圖1 文化記憶在地化激活路徑(作者自制)

文化記憶在地化情境要素的構建與重塑

肯定窯匠的身體價值將內化于窯匠身體的知識和實踐,以玩具為媒介注重活態保護的內涵,確認窯匠對營造技藝的“具身化”知識系統和實踐系統,并基于文化記憶理論構建窯洞活態保護與傳承體系,構建非遺情境要素,實現守正創新。

視覺修辭的勸服權利

基于文化記憶的窯洞傳統營造技藝的文創再設計既是窯匠技藝的再現,也是對原始營造技藝情境根本上的“復活”。用戶對特定事物形象瞬間產生的情感認同、情感歸屬被稱為視覺修辭的“勸服權利”。用戶對視覺圖像的認同會呈現出暫時的、不確定的、不穩定的狀態,這是因為圖像反復并持久刺激作用于大腦時才能對用戶發揮穩定而牢固的“勸服權利”。隨著特定時間、場景的變化,這種圖像刺激一旦淡化出用戶的視野,用戶所產生的熱情和瞬間沸騰的情感溫度就會逐步冷卻,瞬間產生的情感意象會漸漸模糊。文創設計者應逐步有效提升視覺傳達中視覺修辭的“勸服權利”,不斷提升窯洞視覺傳達的準確性和文化記憶在地化情境對用戶的視覺勸服力。

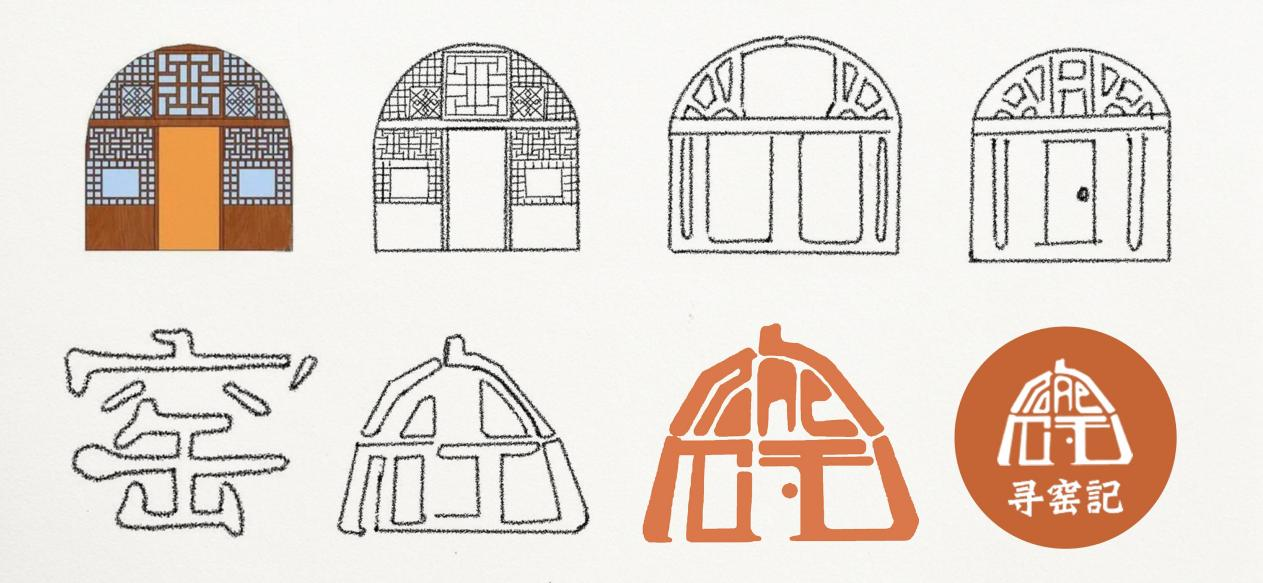

如圖2、圖3所示,“尋窯記”的logo與包裝設計基于視覺修辭的圖像行為,構建了社會文化記憶意義,在社會心理層面建構了用戶對窯匠自身、文化、歷史、民族、記憶、想象和價值的身份認同。進行“尋窯記”視覺包裝設計,能夠以解構和重構的方式提取現有的窯洞形象,使用戶觸物生情,喚醒過往的記憶。以“尋窯記”視覺設計的logo與包裝為媒介,用戶由文化記憶第一階段產生情境向文化記憶第二階段產生情境轉化。注重窯洞logo視覺修辭的勸服權利和內在傳播機制的表達,以記憶痕跡的形式不斷保護并呈現窯洞記憶在地化,增強用戶對山西傳統窯洞營造技藝的情境認同和歸屬感。

圖2 “尋窯記”Logo元素提取與轉化(作者自制)

圖3 “尋窯記”包裝設計的展示與傳播(作者自制)

地方審美經驗

窯洞營造技藝作為山西非遺保護、傳承、發展的非遺文化記憶在地化,記錄了山西過去窯匠的生活歷史,并在社會發展和歷史傳承過程中演變、凝聚、升華,塑造了山西特有的地方性審美經驗,包括意象符號、地方性知識、審美情趣、想象力和情感體驗等。它承載著地方記憶對用戶感覺結構和審美習性的重新分配,在傳統與現代、前衛與保守、原生與創意中恢復并激活了傳統營造技藝遺產在場性的顯現和價值再生產。

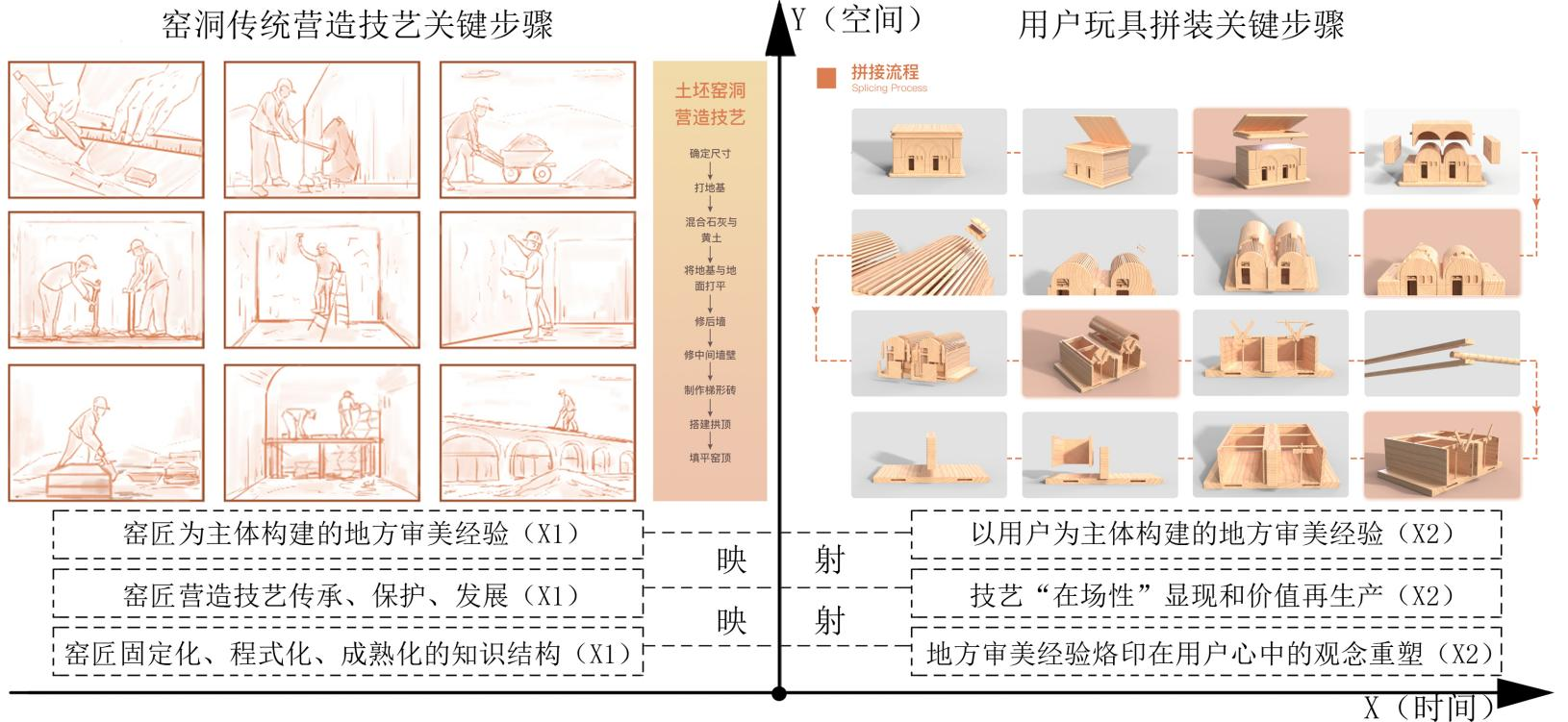

圖4 地方審美經驗所構建的窯匠與用戶映射關系(作者自制)

如圖4所示,縱向時間尺度審美經驗不斷重塑與變化、重組與覆蓋,以窯匠為主體構建的地方審美經驗X1向以用戶為主體構建的地方審美經驗X2映射。用戶獲得反復、有意識的知覺體驗;審美體驗參與者在接受“尋窯記”和窯洞拼接過程中的創造性參與便是地方審美經驗記憶在地化和二次體驗升級的轉化,實現了用戶對窯匠知識體系原真性和戀地主義情結的構建。

地方性審美經驗是在地方文化記憶在地化認識或實踐中導向形成的不確定性因素,無法讓個體有效識別美的底蘊、內涵、形態,而是需要依靠媒介提取窯匠本身的經驗向用戶傳達審美經驗。X1即在窯洞營造技藝每個步驟轉化為玩具產品使用的關鍵節點中,窯匠技藝形成固定化、程式化、成熟化的知識結構,進行可持續性的表達、闡釋、傳播。X1向X2映射的過程是對用戶身體性在場時間和空間性轉化及地方審美經驗重塑的過程。X2即使用玩具一次次拼接會侵襲、浸染用戶對窯洞營造技藝的回憶,作為媒介幫助用戶二次獲取文化記憶在地化的審美經驗,使用戶對第一次審美經驗烙印在心中的觀念進行重新構想,渲染在場的氣氛并成為具有當今時代性的用戶情感結構,保留地方審美經驗的純粹性。

親在性與主體性

窯匠的親在性表現為以下幾點。一是窯洞營造技藝以窯匠身體的親在性為基礎,無法脫離言傳身教的直接經驗。二是窯洞營造傳承必定是以窯匠為主導的身體傳承,帶有“具身性”感知地方化記憶語境的“默會認知”。三是傳統營造技藝過程展現的美是無距離感的融入與融合之美,能夠激發與召喚身體能動性投入。

窯匠的主體性表現為凝聚在窯洞營造技藝中的身體親在性意識促使用戶重新反思窯匠的主體性問題——非遺技藝的主體性建立在窯匠身體的親在性之上,承載著窯洞營造技藝非遺傳承人的身體本身就是非遺的“主體性場所”。

用戶通過旅游、視頻等體驗窯匠的營造技藝是第一階段的記憶,拼接、使用窯洞玩具的過程是第二階段展現傳統營造技藝的過程,用戶參與其中,“既是現場的觀眾,也是現場的主角”。用戶在沉浸式體驗與具身感知中增加并調動第一階段記憶的知識儲備,以身體投入的方式增強了游戲化學習的興趣,促進了窯匠知識的轉化與遷移,如圖1、圖5所示。

圖5 窯洞玩具與關鍵連接部位(作者自制)

可以將窯洞玩具的連接結構外形設計得更加“逼真”,促使窯洞營造技藝關鍵部位點連接件轉化為易于理解的外形形態符號,以便在“某種現實中反應刺激物的替代者不在場時發揮作用”。用戶在參與性體驗的過程中,視覺、觸覺得到窯洞營造技藝的信息反饋,通過第二階段的拼接操作,實現了第一階段對營造技藝知識的有序學習,促進了文化記憶在地化情境的構建。

建立玩具關鍵連接結構與鄉村現實窯洞營造技藝的關聯,以非遺價值再生為目的突出窯洞玩具的連接結構、語意、文化及邏輯等方面的特性,提升連接的多樣性、兼容性,實現有針對性的靈活操作及探索。用戶在拼接關鍵結構時,主體性由“窯匠”轉變為“用戶”,猶如窯匠親自傳授,以親在性與主體性加深用戶對山西窯洞傳統營造技藝的認知。

能動性

阿爾弗萊德·蓋爾(Alfred Gell)在《藝術與能動性》中闡釋了藝術與設計作品是與用戶溝通的渠道,是意義的載體,更是一種“能動性”。蓋爾強調要把“能動性”歸因于在某些事件中有因果關系的“人與物”,“人或物”由于思想、意愿、目的等成為動因中的首要者,且事物結果是由一系列記憶在地性的思想、意愿或意圖之下的行動所引發的。非遺傳承作為“能動”與“受動”的介質,在社會發展過程中必然會牽扯到“傳統的”與“當代的”、“本土的”與“再造的”、“仿造的”與“權威的”等一系列有關“本真性”問題的探討,體現了“傳統”如何在多元互動的社會語境關聯中通過“物”(原型與象征物)發揮其能動性。

如圖5所示,兒童拼接“尋窯記”窯洞玩具的過程,即兒童記憶、參照、想象并整合窯洞營造技藝,還原窯匠真正實踐場所的過程,其回到事物本身感受窯洞營造技藝的關鍵和技藝的特點。“尋窯記”窯洞玩具激發了兒童的能動性和尋找窯洞營造技藝的具身性,鞏固并再次激活了兒童的“具身性”和窯匠技藝“情境化”的交互和重復。以玩具拼接實踐追溯窯洞營造技藝的內在傳播機制與窯匠身份在地性的認同,構建窯洞文化記憶在地化的情境。

2023年度山西省重大決策課題(ZB20231610)“山西省鄉村公共文化產品服務供給數字化運營機制研究”;2022年度山西省哲學社會科學規劃課題(2022YD046)“從‘設計扶貧’到‘鄉土設計’——山西村鎮鄉愁資源的活化與IP開發研究”;2022年度山西省科技戰略研究專項(202204031401066)“地方社會的世界性:山西藝術鄉建模式的重塑研究”;2021年度山西省藝術科學規劃課題(2021A171)“文化記憶在地化:山西傳統營造技藝保護、傳承與發展的研究”。

Tags:#只此青綠