理學是宋代哲學思想的核心,對宋代社會審美風尚的形成及“纏足”的發展產生了極大的影響。通過對傳世畫卷和文獻資料的研究,得出理學的發展對宋代社會風俗及審美皆有影響。社會風俗、審美的轉變間接改變了女子履舄的原貌。現采用圖文結合的方式,根據女子履舄具有傳承性的特質,梳理“纏足”的發展歷程,探討宋代理學對女性的束縛及履舄的影響,并闡釋了宋代女子履舄的形變離不開理學對女子的禁錮,離不開文人士大夫及男子對病態審美觀的推崇。

宋代倡導以“文治”治理天下,因此文人儒生的審美觀對社會審美的形成具有引導作用。加之符合統治者思想的理學的誕生,其對宋朝審美發展具有不可忽視的影響,制約著宋人的思想與行為,強調理性文靜之美。但理學過分要求女子恪守所謂的道德規范,將“纏足”這一陋習推為世人所追捧的雅事。宋代婦女履舄一改男女同型的特點,呈現出纖細的特點,其造型彎曲如弓月,這離不開文人士大夫對“纏足”的過度追捧及理學對婦女的過分禁錮。

理學與纏足

“纏足”之所以能夠在兩宋時期得以發展,與宋代的文化因素有著不可分割的聯系,其中理學在“纏足”發展過程中起到了舉足輕重的推動作用。

理學的誕生

從五代到宋初,宋王朝政權日益穩固,但禮樂分崩離析的社會現狀并未得到有效的修復,宋太宗意識到此刻需要以儒學穩固朝堂與社會,同時儒學家亦迫切想要修復儒家的倫理綱常。儒學家將恢復孔孟之道、重塑社會倫理綱常視為己任,理學由此應運而生。周敦頤作為理學的開山祖師,他以簡明的語言論述了宇宙生成和萬物化生的問題,提出了關于“太極”的觀點。現存資料顯示,周敦頤的理論體系已經有了理學的基本框架;理學通過二程(程顥、程頤)的積淀形成了“格物致知”“格物窮理”的人性論,提出了“存天理,滅人欲”的人性論,完成了儒學向哲學化、抽象化理學的過渡;理學集大成者朱子(朱熹)窮盡一生之力幾乎對所有的理學基本范疇和概念都作了詳盡論證。由此,契合統治者需求并能被利用推行的思想——理學誕生了。

纏足

“纏足”在五代南唐初露頭角,“考之纏足,起于南唐李后主,后主有宮嬪窅娘,纖麗善舞,乃命作金蓮,高六尺,飾以珠寶,䌹以瓔珞,中作品色瑞蓮,令窅娘以帛纏足,屈上作新月狀,著素襪,行舞蓮中,回旋有凌云之態。由是人多效之,此纏足所自始也”。可知,女子此刻“纏足”作用于行舞,以引得君王憐愛,而后受世人效仿。

“治平元年,韓維為穎王記室……舞才著弓鞋,平時不著也。”可見,在北宋初期,“纏足”著弓鞋亦為舞蹈者所飾,并未推行到全社會。通過對南唐窅娘及北宋初期舞者的案例進行分析可知,此刻“纏足”并非清末所追求的“三寸金蓮”(清朝,一寸相當于現在的3.55厘米,三寸即10.65厘米),只是將雙足纏作“新月狀”,以便于舞者跳綽約多姿的舞蹈,用于營造纖柔的視覺感受,并不會影響女子自由行走。此時,“纏足”盡管會給女子身體帶來痛楚,卻是一種自愿、追求美的行為,亦可理解為是吸引權貴以謀求自我生存的行為。

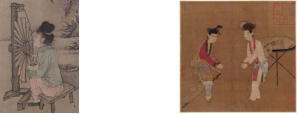

宋高宗時,宮人以小腳辨別柔福帝姬身份的真偽,說明在宋徽宗時期,宮廷內已經開始推行纏足。北宋中后期至南宋后期,“纏足”流行于宮廷貴族、上層社會,帶有一抹權貴的色彩。徐積《詠蔡家婦》“知勤四肢,不知裹雙足”,說明宋時勞動婦女為生計所迫,會因便于勞作而不“纏足”。如圖1,勞作的婦女便是一雙“天足”。還有部分貴族女子因不愿自身行動被束縛而未“纏足”,如李清照在《點絳唇》中寫道“見客入來,襪刬金釵溜”,“襪刬金釵溜”為只穿襪子抽身離開,可推測其并未纏足。

圖1 北宋《紡車圖》局部(圖片來源于網絡)

圖2 南宋雜劇《打花鼓》(圖片來源于網絡)

理宗年間,宮中妃嬪侍女“束足纖直,名‘馬上快’”。后因靖康之難,宋朝南遷,“纏足”在地域上由北向南發展,在階級上由貴族向平民發展。如圖2,南宋,民間婦女皆“纏足”服弓履。至于“纏足”是如何從宮女流向貴族婦女再到平民階層的,已無從考證。筆者認為,在封建社會,皇權至高無上,宮中侍女的穿衣行為風尚在民間具有很大的影響力,由此“纏足”風尚從宮中流傳至民間。

宋代女子履舄

履舄,鞋子的統稱。五代之前,男女履舄形制統一。在宋代,制作女鞋最普遍的裝飾手法為刺繡。這種裝飾工藝極為講究,其樣式種類豐富,有鸞鳳、鴛鴦等吉祥圖案,鞋面上的每一針無不展現著繡娘精湛的繡工。至宋代始,文人士大夫對“纏足”的癡迷使女子“纏足”之風漸盛,女子履舄形制亦隨特有的文化審美而改變。

弓履

弓履,亦稱“弓鞋”,鞋底彎曲,為“纏足”女子所制,因彎如弓月而得名,后泛指“纏足”婦女所穿的小腳鞋。宋代出土的弓履實物有彎底、平底、高底,長度在12—15厘米。1975年,福建福州黃升墓中出土了6雙均為翹頭式的弓鞋,鞋面以花羅裝飾,鞋底用麻布制成,尖頭外縫綴絲帶,挽成蝴蝶結狀,后跟出以絲帶系,長13.3—14厘米,寬4.5—5厘米,高4.5—4厘米。這進一步佐證了宋時女子“纏足”追求的是纖直之感,而非明清時期畸形的“三寸金蓮”。

圖3 浙江蘭溪宋墓出土翹頭繡花女鞋

(圖片來源:賈璽增 《中外服裝史(第二版)》)

圖4 湖北江陵宋墓出土女鞋

(圖片來源:賈璽增 《中外服裝史(第二版)》)

錯到底

錯到底為鑲色女鞋,形制雅致,鞋底部分二色合成,色彩交錯,在北宋末期成為一種風尚,后因宋朝王都南遷而被視為不祥之物。“宣和末,婦人鞋底尖以二色合成,明‘錯到底’。……服妖也。”如圖3和圖4,浙江蘭溪南宋墓出土的翹頭繡花鞋和湖北江陵宋代墓出土的女鞋皆為“錯到底”,其鞋底尖銳,由二色合成。

鳳頭履

鳳頭履為尖頭女鞋,鞋頭以鳳凰裝飾,因鳳凰昂首、身體豎立,亦稱“立鳳履”。馬縞《中華古今注》:“令三妃九嬪……靸蹲鳳頭履以侍從。”說明鳳頭履起初為妃嬪所穿著,而后為宮女所穿著,最后普及至民間。蔡伸所作《浣溪沙》中“碾花如意枕冠輕,鳳鞋弓小稱娉婷”描繪出此鞋的小巧彎曲,其在“纏足”之風漸盛的宋代得以推行。

弓靴

宋代婦女極少穿靴,只有宮中部分女官在穿著公服時才著此鞋。宋代詩詞中不乏有關“弓靴”的內容。盧炳《菩薩蠻》:“石榴裙束纖腰裊,金蓮穩稱弓靴小。”張榘《青玉案》:“弓靴微濕,玉纖頻袖,塑出獅兒好。”如今雖然尚未出土弓靴的實物,但從詩詞中亦可知確有女子穿弓靴。

理學對宋代社會風俗審美的影響

宋代是理學的萌芽時期及發展時期,理學對宋代社會風俗、文化、審美的發展起到了舉足輕重的作用。宋代理學家倡言“理”為精神現象,在藝術表現上只能以“理”審視萬物,認為主觀意識是世間萬物的本原,在審美過程中不可一味停留在表面,而要發掘其中之內涵——“理”。

理學對社會風俗的影響

宋代君王對理學的推崇促使儒學得到進一步發展,“男以強為貴,女以弱為美”的審美觀再度被提出,再加上中國男子對女子以“病弱嬌小”為美的傳統審美標準,宋代女子纖弱柔美的形象與唐代女子濃艷奔放的形象形成極大反差,可見宋時封建社會禮教對女子的要求更加嚴苛。

在這樣的社會審美的影響下,所謂的“三綱五常”“三從四德”被推崇,規定了女子須遵從的行為準則——“婦道”。社會及倫理迫使女子扮演“賢妻良母”的角色,其行為上有了莫須有的限制。例如成為社會風俗的“纏足”,女子“纏足”后比未“纏足”時嬌小柔弱,同時宋代男子喜愛女子文弱嬌媚,此刻女子為了吸引男子的目光,自然便認同了男子病態的審美。“纏足”本身就是禁錮人性的枷鎖,是對女子家庭身份的捆綁。對于未出嫁的女子而言,“纏足”使女子脫離了社會交際,削弱了其獨立性;對于已婚女子而言,“纏足”所帶來的不便利迫使女子成為男子的從屬者,只能在家中相夫教子。“纏足”之風的盛行佐證了宋代社會文明的倒退與病變。

宋朝重文抑武的舉措使具有強烈自覺意識的文人士大夫逐漸登上政治舞臺,文人士大夫的社會地位得到提升,社會審美趨勢隨之日趨儒化。宋時,文人雅士鐘愛女子纏纖直之足,雖然雙足為女子私密部位,不便直接描繪,但是詩詞中不乏對弓履的描述。如北宋詞人蘇軾的《菩薩蠻·詠足》:“涂香莫惜蓮承步。長愁羅襪凌波去。只見舞回風,都無行處蹤。偷穿宮樣穩,并立雙趺困。纖妙說應難,須從掌上看。”此詞前半段描述女子舞姿輕盈如風,后半段描繪的是女子纖細美妙的雙足,須托在掌中觀察。在文人士大夫的追捧之下,“纏足”為部分貴族所接受,推動了“纏足”這一扭曲的審美的發展。

理學的誕生并非“纏足”出現的直接原因,卻在“纏足”的發展中起到了推動作用。在這樣的文化思潮下,女子被要求讀“女四書”(《女戒》《內訓》《女論語》《女范捷錄》),謹遵“三從四德”,“纏足”就成為這一時期時尚且符合社會道德要求的行為。《女兒經》中記載“不因好看如弓曲;恐她輕走出房門,千纏萬裹來拘束”,可見,“纏足”之后的女子步履維艱,更有利于其在家中堅守婦道貞潔。

理學對審美的影響

隨著朝代的更替,人們的審美風尚亦隨之變化,主要表現在服飾上。自宋代開朝以來,官方多次申飭服飾“不得奢靡”“務從簡樸”。在宣揚“三綱五常,仁義為本”,強調“存天理而滅人欲”的理學思潮影響下,宋代男子講求“正心修身”,對女子則要求其遵循婦德理法規范,社會風尚追求理性之美,其中表現最為顯著的便是南宋時期的服飾,其趨于質樸、保守,有淡雅高潔之風。

宋代理學的誕生以及兩宋崇尚“文治”的治國之道促使儒學得以進一步發展,專制制度日趨強化,禁錮思想的枷鎖日益沉重,“男以強為貴,女以弱為美”的審美觀再次被提出,加之中國傳統的審美標準中女子多柔弱,形成了男子更欣賞病弱嬌小的女子的怪異欣賞準則。“纏足”這一舉措恰恰滿足了這一病態的審美需求,于是女子被圈禁深閨,身體孱弱,舉止溫柔,以襯托男子的剛毅,滿足男子的心理需求。這種以孱弱無力為美的畸形審美觀對女子的身體及心理造成了極大傷害。

宋代文人及貴族階層對“纏足”的贊賞以及封建禮教對女子的束縛日益增強,使“纏足”這種個體行為逐漸發展成普遍的社會現象。而履舄作為足部裝飾及實用服飾,為了迎合“纏足”后的足型,其鞋寬逐漸縮減,鞋底則制成了特有的新月弓型,使穿此鞋者雙足盡顯纖直之態,并且女子履舄的造型完全符合宋代日趨儒化的社會所追求的婦女柔弱纖瘦的審美意識形態。

宋代理學的誕生促進了儒學的復辟,同時推動了變異審美心理的產生,如文人在詩詞中對“纏足”、弓鞋進行了“優雅、高貴”的美化,使“纏足”小腳這一病態畸形的審美成為一種社會風尚,展現了封建社會對于女子“纏足”的過分追捧。與此同時,“纏足”作為封建傳統禮教束縛女子的產物,不僅殘害了女子的身心健康,還泯滅了女子的人格尊嚴。

理學作為中國封建文化至關重要的影響要素之一,具有重塑封建傳統禮制秩序的作用。理學思想一直影響著宋代審美趨勢的形成及發展,但其更多展現出對宋代婦女的約束,如纖直小巧的弓鞋、真實有形的貞節牌坊,以及潛移默化的封建傳統禮教“婦德”規范,這些無一不對宋代女子造成了無法磨滅的摧殘。

Tags:#只此青綠