黎族織錦(以下簡稱黎錦)是海南地域文化的重要體現。現以黎族織錦傳統人形紋樣圖案為例,對其色彩、結構以及表現特征等內容進行分析研究。通過對比進一步提取可用元素,將提取的黎錦紋樣與文創產品進行有效結合,拓寬黎錦紋樣在文創產品領域的應用和發展,增強文化產品的地域屬性。

引言

黎錦是中國最早出現的棉紡織品之一,擁有3000多年的歷史,是黎族歷史、宗教與藝術的集合。2006年,黎族傳統紡染織繡技藝入選第一批國家級非物質文化遺產保護名錄。此后,隨著黎錦技藝被世界所了解,其于2009年被列入聯合國教科文組織首批急需保護的非物質文化遺產名錄中,成為海南進行民族地域文化傳播的重要內容之一。

據統計,截止到目前,海南省共有32項國家級非遺代表性項目,省級以上的非遺代表性項目82項,市縣級以上非遺代表性項目300多項,海南成為名副其實的“文化遺產大省”。在海南建設國際旅游島和國際設計島的大背景下,旅游業得到了快速發展,國家對海南也給予了政策上的支持,鼓勵其保護和創新海南地域文化,提升海南的創意設計水平。除此之外,隨著社會生產水平的提高,人們對文化的保護意識普遍提高。因此,將富含海南地域特色的黎錦文化元素與文創產品設計進行有效結合具有必要性,二者的融合既能豐富設計語言,拓寬黎錦紋樣在文創產品中的應用和發展,又能促進文創產業的發展,增加產品的文化價值與海南特色地域文化內涵。

黎錦與黎錦紋樣

海南黎錦是黎族文化的重要載體,是海南地域文化的重要象征。黎錦技藝又被稱為黎族傳統紡染織繡技藝,簡稱黎錦技藝。傳統意義上的黎錦是人們對黎族棉紡織工藝品的尊稱,由紡染織繡原料、工具、技法、工藝品以及紋樣圖等五部分組成。據相關文獻資料記載,在春秋戰國時期,黎族婦女就已經掌握了黎錦紡織技藝。到了宋代,黎錦紡織技藝已十分精湛,黎錦種類繁多。在元代,黃道婆從海南黎族地區學成黎錦紡織技藝后,將黎錦紡織工具的制作方法、紡織技法傳授給松江地區的民眾,對該地區棉紡織業的發展產生了深遠影響。

黎錦有“黎錦光輝艷若云”之譽,根據用途不同可將黎錦分為龍被、被單、頭巾、腰帶、掛包等類型。在黎族傳統紡染織繡技藝中,黎錦的制作工藝及其紋樣表現具有核心價值,由于黎族早期沒有文字,黎族先民則通過紡織活動來記錄歷史,因此,手工藝品上的紋樣圖案承擔著記事功能,是幾千年來黎族先民智慧的體現。黎錦對黎族傳統文化的傳承與發展起到了重要作用,但黎錦文化在傳播過程中也面臨著一些實質性的困難,如傳承難和地域文化傳播范圍有限等,主要原因有以下幾個方面:首先是地理位置條件的影響。由于黎族人主要生活在海南,交通相對不便,文化傳播受阻,導致大眾對黎錦的認知度不高。其次是工業發展的影響。現代服裝已經基本取代黎族傳統服飾,使得手工業生產處于劣勢。最后是黎錦產品單一,開發領域受限,缺乏實用性,使得黎錦文化的傳播力度大大降低。

黎族織錦圖案的工藝,主要由紡、織、染、繡組成。黎錦紋樣種類豐富,色彩鮮艷,造型美觀,頗具藝術美感。通過翻閱《黎錦圖案與裝飾》《符號與記憶:黎族織錦文化研究》以及《中國黎族傳統織繡圖案藝術》等以黎錦紋樣為主題詞的相關著作,可以將黎錦紋樣分為動物紋、人形紋、植物紋、字符紋樣、幾何紋樣以及自然紋樣六大類。這些黎錦紋樣在海南黎族五大方言區的應用表現既存在差異性又存在相似性。就其紋樣內容來看,黎錦紋樣題材廣泛,大都以當時的社會生產生活內容為主,紋樣內容以動物紋為主,蛙紋和人形紋是黎錦紋樣的主要圖案。對黎錦紋樣進行研究,有助于解讀黎族歷史,理解黎族人民的精神脈絡和情感特質,探索黎族傳統文化的“變”與“不變”。

黎錦紋樣元素種類豐富,在視覺傳達、室內景觀設計等眾多領域都有所滲入,但仍存在一定問題。以黎錦紋樣在文創產品設計中的問題為例。首先,隨著社會文化的進步和人們生活質量的提高,人們對民族文化的關注度越來越高,對設計師提出了更高的要求,因此如何將民族地域文化與現代文創產品融合已成為焦點。而現階段大部分文創產品未能很好地融入文化內涵,沒有強烈的地域特色。其次,設計者對民族地域文化研究不深入,導致地域文化的內涵沒有真正表現出來,造成濫用現象。因此,需要對黎族文化進行深度研究,提取黎錦元素的代表性符號,豐富文化創意產品類型,在保證實用性的基礎上增加文創產品的形式美感,注重黎錦文化的內涵與價值,助力地域文化的傳播,打造獨具海南特色的文創產品。

黎錦紋樣——人形紋元素在文創產品設計中的創新應用

(一)“人形紋”元素基本概述

“人形紋”是黎錦紋樣中以“人”字為表現形式的紋樣,在黎族五大方言區中普遍存在,是黎族具有代表性的紋樣題材之一。“人形紋”元素分為單體和復合兩種形式,后者出現的數量相對較少,且反映的內容也較為簡單,基本是以具體人物活動的生活場景紋樣為主題,通常反映人與自然和人與社會之間的關系,但無論哪種形式都是民族文化的重要表現方式。常見的黎族“人形紋”有蛙姿人形紋、具象化人形紋和簡化人形紋三種類型,是由圖騰崇拜到生殖崇拜再到靈魂崇拜的發展過程,是黎族先民在社會發展過程中形成的“人本自我”“人本生活”與“意識人化”的三種智慧體現。

“人形紋”在五大方言區的內容和表現形式上存在一定的差異性。潤方言區的“人形紋”造型夸張,還保留著蛙的基本特征。哈方言地區的“人形紋”最具形象性和生活性,除了人物身上明顯的裝飾物外,還有很多人物生活場景紋樣。杞方言地區的“人形紋”出現人的腰部特征和直立特征,在部分“人形紋”上添加裝飾物進行修飾。美孚方言區的“人形紋”特征比較抽象。在賽方言地區,筒裙上的紋樣呈緊密分布狀,上面的紋樣細小,但是仔細觀察,還是會發現“人形紋”的存在。綜上所述,在五大方言區中“人形紋”圖案存在如下特點:第一,“人形紋”出現的頻率相對較高,在黎錦上普遍存在。第二,“人形紋和蛙紋之間存在大量的蛙人紋,從蛙紋到人形紋有明顯的過渡,人形紋的基本形狀仍然保持了蛙紋的菱形化體型特征,說明兩者之間一定存在著某種傳承關系。這兩種特殊的符號象征著民族的精神信仰和圖騰崇拜,并且與黎族先民的生活息息相關;同時也反映出黎族內部同一文化圈的特定屬性及其作為統一、穩定、單一民族的特定民族性。

(二)“人形紋”圖案的藝術特征

構圖以“菱形”為基調,造型以直線為基本元素

雖然各方言區紋樣造型千差萬別,但總體來看有一個基本規律,就是蛙紋和人形紋均以菱形為基本構圖圖案。菱形風格紋樣出現的原因與黎錦的紡織技藝有關。黎錦以“織”為基本技法,通過經線和緯線相互搭配構成圖案,利用不同顏色的線條或同一顏色不同線條的不同空間位置來構成圖案,這種構成圖案的方式比較容易出現長方形、正方形和菱形紋樣。此外,通過線條有規律、有節奏的變化排列,在構建紋樣圖案的同時,也表現出黎族飄逸、靈動的獨特審美。

藝術表現形式豐富

第一,黎錦紋樣的藝術表現形式主要是對具象的事物進行簡化和抽象。由于制作工藝的限制,黎錦的紋樣圖案不能太復雜,所以黎錦在制作過程中需要將動植物或人的基本形象特征進行概括,只選取其中最基本的特征抽象地表達出來,省略掉一些細致和煩瑣的細節。抽象性在黎錦紋樣制作中體現得非常明顯,黎錦紋樣具有高度的概括性和凝練性,十分簡明,讓人一目了然。這也形成了黎錦紋樣符號化的特征,通過將生活中具象的事物概括出來,并將其固定下來,形成特定的指涉意義和象征意義。以人形紋為例,人形紋的創作就是指代本民族對人、鬼神以及祖宗的崇拜,是民族成熟的標志。第二,紋樣圖案保留寫實風格,組合形式豐富多樣,具有較強的變化性。在藝術思維中,寫實存在兩個層次,第一層是對現實中具體的事物進行真實的摹寫和復制,第二層是在經過抽象思維后,重新回到現實中。而黎錦紋樣就是后者,紋樣圖案有形、有神、體現出黎族人民的藝術思維。

具有較強的形式美感

黎錦的創作追求和諧、對稱和完整,給人一種沉穩、厚重的感覺,黎錦人形紋追求對稱,形式感較強。以人形紋為例,大多數紋樣遵循上下、左右的對稱,體現出一種強烈的秩序感,或是以單獨紋樣為基本元素,在此基礎上向左右或上下擴展延伸,形成一種連續感。其間隔也具有較強的節奏感,如反復出現,或以某種規律重復出現,或發生略微變化,但其內在是一致的。這種對形式美的追求也是民族藝術成熟的標志。

(三)以“人形紋”圖案為例進行文創設計

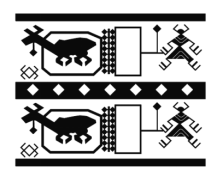

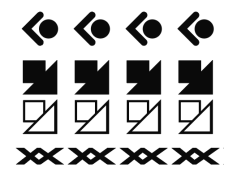

筆者在創作前期對黎錦紋樣進行分類,選擇單獨紋樣和復合紋樣相結合的方式進行創作。后期直接引用黎錦復合紋樣“趕牛耕耘圖”和單體基礎紋樣,簡化外觀造型,對圖案元素進行提取,最終對其進行分解重構,將所提取的元素進行重新組合(如圖1)。在最終的效果圖上,單個紋樣自成一體,構成一個相對獨立的個體,從整體布局來看,不同紋樣之間增添了顯性和隱性間隔,增強了畫面的節奏感,形成對稱的效果,保持一種和諧的整體感,向受眾傳達了黎族原始的文化場景,構建出一幅完整的生活畫面(如圖2)。

圖1 紋樣提取與組合(作者自繪)

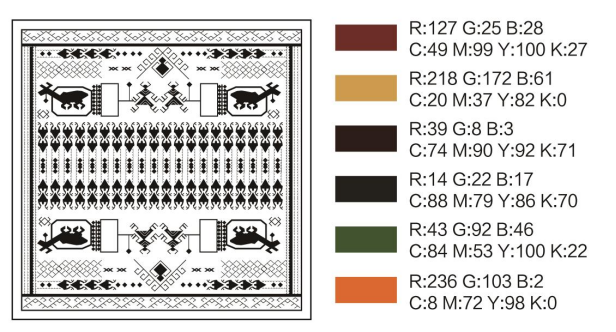

圖2 平面稿與色值說明(作者自繪)

圖3 抱枕效果圖(作者自繪)

在色彩設計的過程中,通過翻看資料對黎錦的色彩特征進行分析,得出以下結論:首先,黎錦的色彩艷麗,其中紅色和黃色出現的頻率相對較高;其次,黎錦色彩對比比較鮮明,基本以黑色或者藍色為底色,紋樣多用紅色、黃色和白色,除此之外還添加了各種線條進行裝飾,形成復雜的畫面,增強對比感,使得紋樣更加突出醒目。在產品設計中,結合以上黎錦的色彩特征,經過反復調試和對比搭配,最終設計出六種適合本套產品的配色方案,成品效果如圖3所示。

結語

黎族文化不但具有獨特性,而且具有豐富性和多樣性。以黎錦文化為例,黎族傳統社會的組織形式、生產、生活和思維方式都在黎錦文化中得以表現。但隨著社會的發展,承載著民族智慧和文化的黎錦逐漸退出了黎族婦女的日常生活,黎錦技藝隨之面臨衰落的困境。所以,活態傳承黎錦制作工藝,存續黎錦傳統紋樣文化內涵,是黎錦傳統棉紡織染繡技藝保護的重要內容。保護和傳承黎族文化遺產,保護的不僅是一個民族的記憶,更是一個民族的精神家園。因此,有必要進一步研究學習黎錦的紋樣圖案,拓寬黎錦在文創領域的應用與開發渠道,增加黎錦的文化價值與內涵。

參考文獻

[1]孫海蘭,焦勇勤.黎族傳統織錦紋樣的藝術特征[J].大舞臺,2015(12):227-228.

[2]牧之.海南黎族織錦及特色紋樣研究[J].民藝,2018(04):86-88.

[3]周倜,梁惠娥.從“人形紋”構造看黎族生存智慧的三個維度[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2020,40(06):54-60.

[4]孫海蘭.黎錦筒裙人形紋研究[J].海南大學學報(人文社會科學版),2014,32(04):105-110.

[5]林毅紅.從海南黎族織錦藝術的“人形紋”看黎族祖先崇拜對其影響[J].民族藝術研究,2012,25(04):66-71.

[6]林開耀,林珈兆.黎錦技藝保護與傳承研究[J].黔南民族師范學院學報,2017,37(01):21-27.