在我國鄉村建設中,因部分地區村落盲目發展改造,造成了自然生態環境破壞與富有特色的景觀文脈斷裂等現狀。基于生態適應機制理論,通過Arc GIS地理信息系統、實地調研的方法,探索后套灌區傳統聚落在適應復雜的自然地形、氣候、河流走勢等自然環境條件,及其聚落原有道路交通體系、空間布局及干渠分布等內部環境下營建的生態智慧,以期為當地鄉村振興與城鎮規劃發展提出適宜的保護方法與建設思路。

后套灌區位于內蒙古自治區境內,范圍為巴彥淖爾市巴彥高勒縣至包頭東之間。地勢平坦,土壤肥沃,北沿黃河邊界線平行而過。因此,自秦漢時期起,就有先民在此開鑿溝渠,引黃灌溉,發展農業,素有“塞上江南”之稱。當地的傳統聚落自清末時期就已留存,獨特的地勢形成的營建體系是一個完整的生態適應性系統,本文將圍繞當地隨山就勢的聚落組合布局、地方環保材料使用、獨樹一幟的雨水管理體系等生態自適應營建方法展開詳細論述。

后套灌區自然地理環境:背山面水的自然基底——依山就勢、布局巧妙

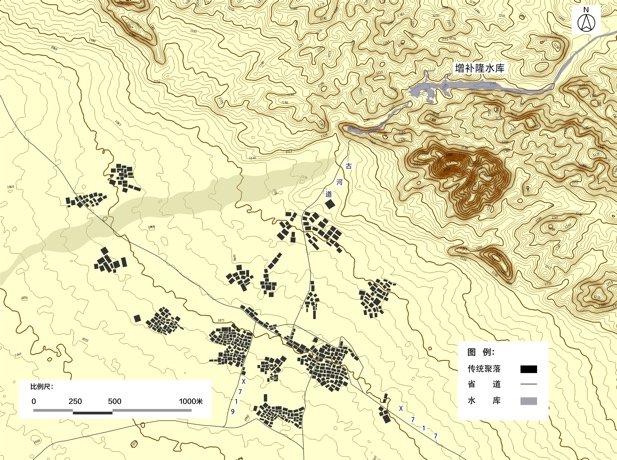

后套灌區內部的傳統聚落地理環境極佳,地形大部分以平原為主,適于造屋建宅、定居生產;灌區北部有零星丘陵地形,地形條件略為復雜,但土質肥沃,且有人工修建的水庫,水量充沛。早期人們通過興修水利,逐漸建立了農業生產與生活居住環境基礎。

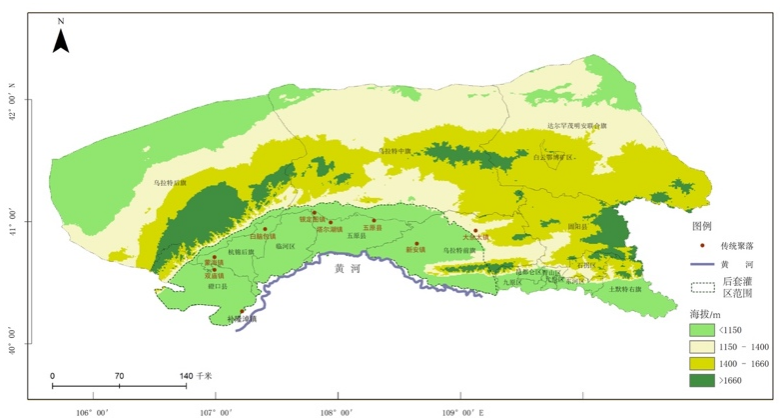

結合地形地貌特征,繪制后套灌區的海拔高程圖,灌區地勢由北向南逐漸降低,絕大部分市級單位坐落于后套灌區平原地帶。海拔低于1150m平原地帶的聚落為當地典型的河網平田型聚落,1400m—1660m的聚落為典型的山地型聚落。

a圖 b圖

圖1 后套灌區海拔GIS與主要聚落分布格局示意圖

(圖片來源:a圖使用全國地理信息資源目錄服務系統非涉密測繪地理信息成果,1.25萬矢量地圖數據生產時間2017年,大地基準2000國家大地坐標系;b圖使用Bigemap GIS Office,比例尺:1:1000,在此基礎上進行后套灌區水文信息繪制)

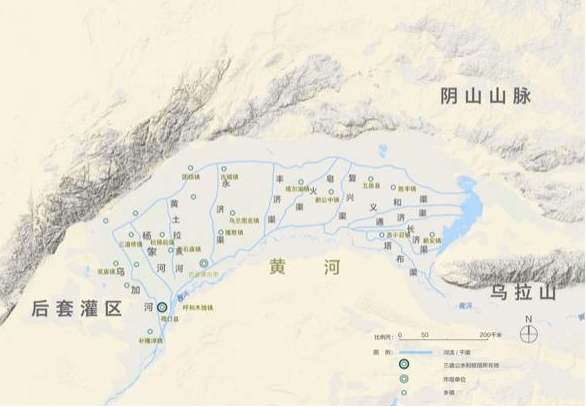

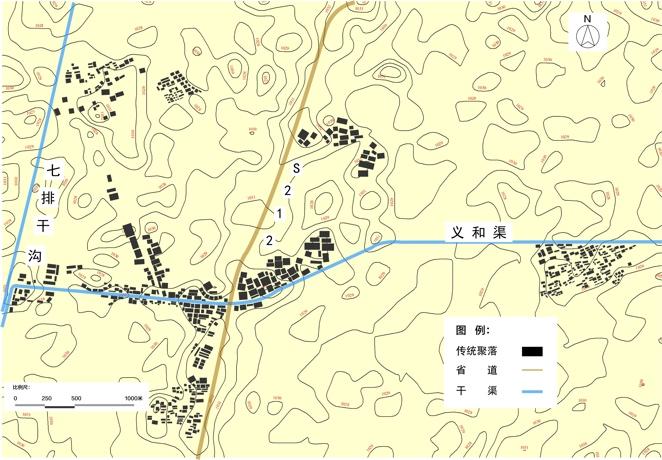

從宏觀角度來看,灌區內的聚落形成之初就與水利、農田有著緊密聯系,民居建造方式多樣,且根據不同地勢建造的水利工程有著獨特的集排灌、防洪于一體的水利體系,漸而引導周邊的聚落空間分布格局自發地進行生態重組。后套灌區內分布40余條大小干渠,其中以八大干渠為主,大型城鎮級聚落分布在主干渠上,呈線性空間分布。從微觀層面來看,對河網平田型聚落與山前沖積平原型聚落進行圖示化分析,分析結果如下:平田地區的土地受干渠走勢影響,分為許多大塊且不規則的農田單元,每個農田單元四周分布著多個聚落,多個聚落共同負責一片農田單元,聚落之間不連續,呈有機動態分布。而山前沖積型聚落受到古河道與山體溝壑的影響,聚落呈大小不一、無規則的空間分布。總體來看,聚落呈由點到面的放射狀分布格局。

圖2 河網平田型和山前沖積型聚落空間布局(作者自繪)

聚落空間布局——鱗次櫛比、功能合宜

空間形態分析

山前沖積型傳統聚落充分利用有限的建筑基地,構建出具有層次的民居建筑,宅院分層錯落,利用高差形成獨樹一幟的錯落型人文景觀,在保證通風、采光良好的前提下很好地適應了地形的高差變化。先民沿農田與干渠交界地帶進行聚落營建,距離鹽堿地最近分布聚落,良田均分布在烏梁素海北面,由此,將聚落串聯起來便可以形成一個保護農田的天然屏障,既能在雨季躲避雨洪侵襲,又能蓄積水源加以利用。從等高線密集程度來看,整體坡度北高南低,在雨季發生洪澇災害時,雨水可快速排泄至河流中。狼山山脈原先的洪溝也會加快雨水的排泄,不易對聚落和農田造成威脅。整體聚落都是按照“避重就輕”的原則布局的,真正履行了人類保護生態環境的職責。

街巷、院落空間

受地形、人工干渠的限制,平田型聚落沿渠、農田變化走勢而建,不強調坐北朝南和相鄰村戶的對稱布局,更重視地形、農田、干渠、人口遷移和道路系統走向等綜合因素,隨行就勢、因地制宜是平田型聚落格局分布的特征。在春夏兩季汛期,順應地形的聚落街巷可以起到承載泄洪的作用,體現出街巷空間對環境的適應性。烏梁素海優越的自然生態條件吸引了大量河南、河北與晉陜之地的遷入民,他們的特色民俗合院建造方式,與周邊地區融為一體,并逐漸發展成為獨特的聚居文化。

建筑材料——就地取材、生態環保

屋頂構造

由于受到自然地理環境和交通條件的限制,湖區聚落營建所需的建筑材料均來源于當地。房屋的主要建筑構架與填充材料均為未加工的天然材料,造價低廉,所以聚落的營建對周邊環境的損害很小,“就地取材、生態環保”成為湖區聚落營建的特征,最常見的材料有黃土、蘆葦、原木、沙石及外墻使用的其他石材等。烏梁素海湖區因盛產蘆葦材料而出名,自古以來,當代村民都采用蘆葦作為民居建筑中的主要建筑構件。使用方法為:將蘆葦捆成捆,排列放置于房屋大梁之上,表面涂抹石灰粉,以隔絕冷空氣,加強房屋的保暖性。此外,蘆葦本身具有“中通外直”的特性,在夏季又是天然的“散熱器”。

屋頂構造多采用當地人俗稱的“起脊”的方式,屋頂基本上采用三腳架做承重結構,再結合蘆葦成捆做屋椽的做法。起脊坡度為8:3或7:3,房屋進深長,室內面積大,符合居室對氣候條件的適應與調節需要。20世紀90年代以后,民居建筑發生改變。改進后的民居形制一般分為兩種:一種是“L”型,正房側面添加一側耳房;另一種是合院型,在東西兩側添加耳房,圍合成院,一般這樣的合院型業態為農業生產者類型,規模不大,但是可以滿足日常家庭生活所需,體現了營建的生態智慧。

圍護結構

物質生活水平較低的年代,“平屋頂”的建造形式是主流,主要是采用質地細膩的沙土,混合砂石、秸稈、蘆葦,制成長700mm、寬300mm的土坯,然后在室內墻壁涂抹當地特有的紅膠泥(拌有碾碎的小麥秸稈等廢棄材料),最后就建成了簡易、可遮風避雨的住宅,不但節省了大量用工用料,而且冬暖夏涼。進入21世紀以來,隨著生活水平的提高,“起脊式”這種可彰顯生活水平富裕的建造形式流行起來,房屋的圍護結構也相應地發生了改變,由原來的土坯變為紅磚瓦房,建筑屋面也有了相應的重要裝飾構件,其在建造規模和形制上發生了巨大變化。由此可見,在物質、交通與經濟不發達的年代,大部分居民都是采用傳統方式建造房屋的,直至今日,也仍舊沿用傳統的建筑建造方式,盡可能地利用天然材料。之后,當地民居營建方式逐漸有了變通,增加了菜園及倉儲間,將其改造為“倚杖柴門外,臨風聽暮蟬”的愜意生活之所。這是當代活態文化的展示之地,更是順應自然的獨特體現。

氣候條件的生態適應性——順應自然,彈性控制

氣候條件會影響農業方式及居民的衣食住行,是傳統聚落選址的重要考慮因素。傳統聚落的選址具有明顯的親水性。由于灌區內的日照資源比較豐富,整個村落背靠陰山,面向平原,有充足的日照時長,于是先民根據“背山面水、負陰抱陽”的原則對宅基地進行選址布局,這體現了先民良好的生態觀念。

獨樹一幟的雨水管理體系

雨水管理系統是一種考量雨水徑流污染控制、城市防洪及生態環境改善的綜合彈性系統。隨著城市化進程加快,硬化路面增多,雨水徑流組織被迫改變,灌區內聚落的營建便充分考慮到了雨季雨水變多、山洪爆發等可能帶來的自然災害。

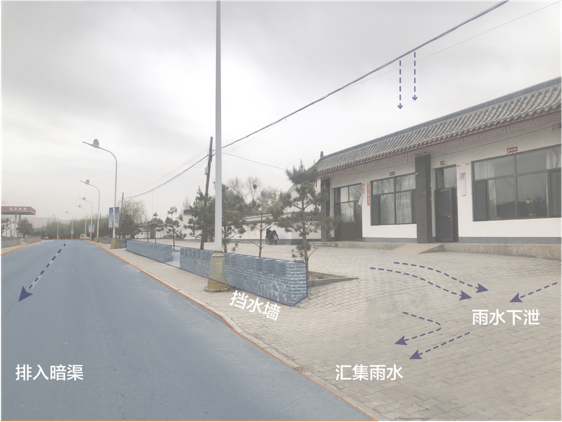

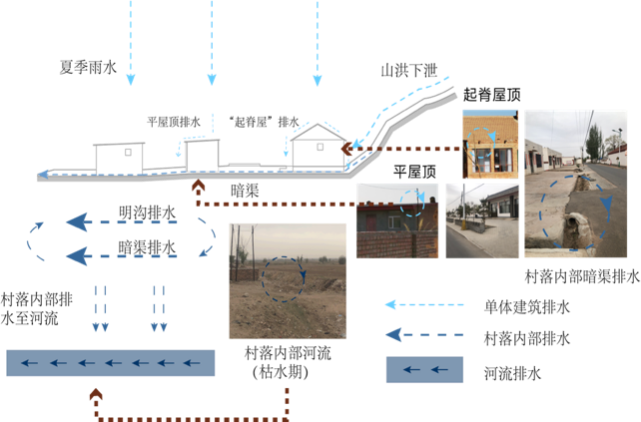

后經作者實地調研,得知后套灌區內部排水系統可以分為三個等級(如圖3)。第一級為專業進水退水工程,進水口位于磴口縣三盛公水利樞紐,可以有效防治黃河決堤,可控用水量大小,經由內部主要干渠與40余條小型干渠分流,水流最終匯集到紅圪卜揚水站,再將水排泄至烏梁素海退水渠,最終流回黃河,才算完成了后套灌區的灌溉使命。第二級為村落內部街巷組織結構排水,主要由暗渠排水,首先是以地形為主的泄水驅動,借助地勢從西北向東南傾斜的特殊角度,將水流引至暗渠或排水溝內;其次排至與烏梁素海連通的小型河道內,可避免山洪、夏季暴雨等潛在自然災害,同時還能蓄積水源。第三級排水為建筑單體排水,利用“起脊房”與傾斜5°的平屋頂的角度與重力引導將雨水快速排出,鮮有自然災害發生,是村民生態營建智慧的綜合體現。

圖3 后套灌區雨水管理系統示意圖(作者自繪)

總結與啟示

總體而言,烏梁素海湖區聚落營造體系是一個完整的生態適應系統。通過對湖區聚落獨特的地理條件、宜人的氣候環境、規律有序的空間布局、健康環保的材料應用等方面的研究,可以發現,先民所處之地的自然環境及營建的生態智慧。后套灌區傳統聚落不僅在當時所處的社會環境下為當地人們提供了良好的人居環境,更體現了天人合一的和諧思想。

后套灌區的傳統聚落位于當地農耕與游牧文化的交匯之地,經過漫長歲月的變遷,人們已經了解了灌區的自然環境,并形成了獨具一格的生態營建智慧與地域文化。這種人、山、湖自然和諧相處的文化樣式催生出一個和諧秀美的人類文化景觀,具有不可替代的生態價值,堪稱參考范本。

參考文獻

[1]劉亞麗.閻錫山“綏西屯墾”研究[M].太原:山西經濟出版社,2013.

[2]趙靜,劉子幸.對河套灌區節水措施的探討[J].現代物業(中旬刊),2010,9(10):72-73.

[3]晏路明.全球不同緯度的太陽周日視運動規律解析[J].福建師范大學學報(自然科學版),2014,30(05):117-124.

[4]劉通,王向榮.以農業景觀為主體的太湖流域水網平原區域景觀研究[J].風景園林,2015(08):23-28.

[5]夏晉,周浩明.鄂南傳統民居建筑的生態適應性營建調查與分析——以“楚天第一古民居群落”寶石村為例[J].湖北社會科學,2018(05):192-198.

[6]康健,陸俊卿,汪光,等.烏梁素海地區近50年氣候變化特征分析[J].水利科技與經濟,2016,22(08):1-8.

[7]周浩明,農麗媚.北京爨底下傳統山地聚落營建技藝的生態適應性探析[J].裝飾,2018(10):120-123.

[8]李潔林,劉艷紅.晉中地區傳統村落營建過程中的自然生態適應性研究——以榆次后溝古村為例[J].現代城市研究,2020(06):41-47.

[9]徐婉婷.雨水管理體系下的東北農業大學校園環境優化設計研究[D].哈爾濱:東北農業大學,2017.