現以長沙市非物質文化遺產為研究對象,通過梳理和分析國內外歷史文化數字化保護現狀,將數字化技術融入歷史文化遺產保護傳承體系,提出非遺數字化保護理論體系建設、非遺數字化分類與儲存體系建設、非遺數字化展示與傳播體系建設、非遺數字化保護規劃與管理體系建設的構想,為長沙市城鄉歷史文化保護傳承系統化、整體化治理提供理論指引和實踐指導,助力長沙市城鄉歷史文化創新性發展和創造性轉化。

歷史文化是一座城市的“根”和“魂”,是再現城市內涵、品質和特色的重要標志。習近平總書記多次強調要“注重文明傳承,文化延續,讓城市留下記憶,讓人們記住鄉愁”。守護好一座城鄉的歷史文化,既是在呵護城市的底蘊,留住歷史記憶,也是在增強14億中華兒女的文化認同和價值認同,堅定文化自信,培養家國情懷。

現狀分析

(一)國內外歷史文化遺產數字化保護研究現狀

國外關于數字化融入歷史文化遺產保護的研究和實踐起步較早。美國最早開始這方面的研究,1978年,美國的聯機計算機圖書中心首次建立了圖書數據庫;20世紀90年代,“美國國家數字圖書館計劃”啟動。法國在這方面的起步也較早,法國美術聯盟運用數字化技術珍藏了20萬幅美術名作;法國“虛擬盧浮宮”項目實現了12萬個館藏品的在線傳播。歐盟的“3D-Murale”項目采用數字化技術完美地分類、保存和再現了原古的遺址。日本用三維掃描儀建成了虛擬鐮倉大佛的模型,制定了“全球數字博物館計劃”,進一步推動了世界文化遺產數字化發展[1]。

國內關于歷史文化遺產數字化保護的研究起步較晚,但隨著計算機技術的廣泛應用,數字化技術迅速崛起。1983年臺灣建立了中央圖書館古籍書目數據庫。香港中文大學建立了中國古代文獻數據庫。2001年故宮博物院采用三維虛擬技術建立了古建筑資料庫。2008年圓明園通過數字化處理,展現了皇家園林的壯觀景象。浙江大學運用數字化技術對敦煌石窟文物進行了虛擬設計,再現了壁畫類珍貴文化遺產,實現了文化藝術多元化創造[2]。

(二)長沙市非物質文化遺產現狀

1.長沙市非物質文化遺產概況

長沙位于湘江之濱,是一座擁有3000年歷史的古城,是首批24座國家歷史文化名城之一,擁有豐富的歷史文化資源。截至2022 年8月,長沙市普查登記了各類非物質文化遺產項目1366個,建立了國家級、省級、市級和區縣(市)級非物質文化遺產保護名錄。經過各級專家評審,有9項入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄,26項入選省級,93項入選市級。其中湘繡、湘劇和長沙彈詞極具長沙地方文化特色,是長沙市的歷史文化名片,而蘊含湘楚文化特色的湘繡更是聞名中外。

長沙市9項國家級非物質文化遺產代表性項目包括6大類,分別是傳統美術類2項、傳統技藝類3項、傳統音樂類1項、傳統曲藝類1項、傳統戲劇類和民俗類各1項(詳見圖1)。

圖1長沙市國家級非遺代表性項目名錄(圖片來源:作者自繪)

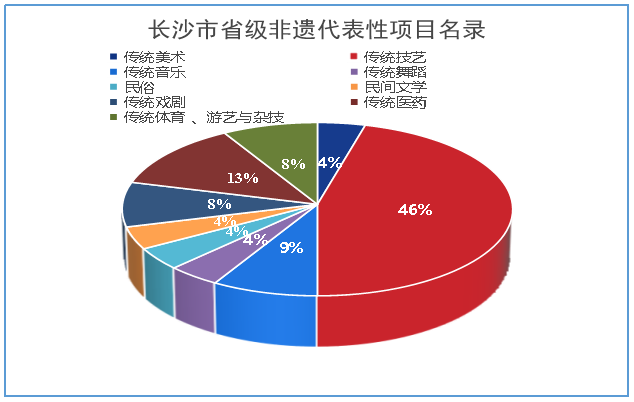

長沙市省級非物質文化遺產代表性項目有26項,涵蓋9大類,分別是傳統美術類1項,傳統技藝類11項,傳統音樂類2項,傳統舞蹈類1項,民俗類1項,民間文學類1項,傳統戲劇類4項,傳統醫藥類3項,傳統體育、游藝與雜技類2項(詳見圖2)。

圖2 長沙市省級非遺代表性項目名錄(圖片來源:作者自繪)

長沙市市級非物質文化遺產代表性項目有93項,涵蓋了非遺名錄10大類,分別是傳統美術類5項,傳統技藝類50項,傳統音樂類4項,傳統舞蹈類4項,民俗類4項,民間文學類3項,傳統戲劇類3項,傳統醫藥類5項,曲藝類3項,傳統體育、游藝與雜技類12項(詳見圖3)。

圖3 長沙市市非遺代表性項目名錄(圖片來源:作者自繪)

由以上國家級、省級、市級非遺代表性項目分布比例圖可見,長沙市非物質文化遺產保護與傳承有如下發展趨勢。

(1)長沙市非物質文化遺產保護品質上升空間大

長沙市非遺代表性項目為1366項,其中國家級非遺代表性項目9項,占比為0.65%;省級非遺代表性項目26項,占比為1.9%;市級非遺代表性項目93項,占比為6.8%。可見,省級非遺代表性項目向國家級發展還有一定的空間,市級向省級非遺代表性項目發展的延伸空間也很大。因此,運用現代數字化技術和文化創意深入挖掘和開發非遺文化的內在價值,擴大社會效應,是時代所需,也是人類文明發展的趨勢。

(2)長沙市非物質文化遺產保護融合發展機遇大

通過以上圖片可以發現,傳統技藝類、傳統美術類、傳統醫藥類是非遺保護的主要內容,其他諸如傳統戲劇類、民間文學類、傳統音樂類和民俗類等處于被動性保護狀態。事實上,城市的發展與非遺密切相關,如瀏陽花炮制作技藝與中國傳統民俗節慶之間呈現出一種共生關系;火宮殿“八大小吃”的傳統制作工藝是在火宮殿廟會的舉辦下得以傳承和發展的。在實施非遺保護與開發的過程中,應當運用現代化技術全面整合各項資源,融合發展,建構非物質文化遺產的文化生態圈,讓人們感知歷史文化的無窮魅力。

(3)長沙市非物質文化遺產傳承使命大

由以上圖片可知,傳統技藝在各級非遺保護項目名錄中的占比均居首位,繼承傳統技藝,薪火相傳至關重要。在傳承方面,截至2022年8月,長沙市國家級非遺代表性傳承人有9人,省級代表性傳承人有13人、市級代表性傳承人有137人。非物質文化遺產的生產性保護不僅要創新性地傳承其文化價值,更要創造性地轉化其社會價值。非遺傳承人要深挖非遺的內在價值,弘揚工匠精神,精益求精地打磨技藝,創新產品,更要肩負起向下一代傳承優秀傳統技藝的職責,讓中華民族的優秀技藝發揚光大。湘繡具有2500多年的歷史,如今長沙建立了湘繡特色產業園,為長沙市經濟發展做出了巨大貢獻。湘繡作品還遠播海外,參加世界文化交流互鑒活動,有利于讓世界更加深入地了解中國,了解長沙。

2.長沙市非物質文化遺產數字化運用現狀

目前,長沙市建有專門的非物質文化遺產網站,可以從中獲取非遺保護工作最新的資訊動態。各個展館皆有自己的官方微信公眾號,可以發布各種活動資訊,但尚未建立虛擬展廳,無法滿足人們在線上參觀展廳的需求。此外,非物質文化遺產項目數據庫建設還尚未啟動。

構建城鄉歷史文化數字化保護傳承體系的時代訴求

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》標志著中國城鄉歷史文化保護工作進入體系化、整體化的新發展階段。面對系統性保護和活化性傳承的新要求,城鄉歷史文化保護傳承體系的建立需要融入數字化思維和方法,以推動中國城鄉歷史文化創新性發展和創造性轉化。

(一)實施“數字中國”戰略的訴求

《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》明確指出,“到‘十四五’時期末,基本建成文化數字化基礎設施和服務平臺,形成線上線下融合互動、立體覆蓋的文化服務供給體系。到2035年,要建成物理分布、邏輯關聯、快速鏈接、高效搜索、全面共享、重點集成的國家文化大數據體系”。如今,數字化技術已融入人們的日常生活中,正逐漸改變人們的思維方式與生活方式。但與發達國家相比,我國的數字化技術水平還存在明顯差距。縮小差距,實現“數字中國”戰略,需要我們持續將數字化技術融入各個行業、各個領域中,激活各行各業的全新發展,引領人們進入一個由數字化技術構建的文明新時代[3]。

(二)增強文化軟實力的訴求

文化軟實力體現了一個國家基于文化產生的凝聚力、生命力和與之相關的吸引力、影響力。中華優秀傳統文化是國家文化軟實力的根基,文化遺產是中華傳統文化的精髓,其記載了民族的發展軌跡,塑造了民族精神,是彰顯國家文化軟實力最重要的標志。將虛擬現實技術、云計算、大數據等數字化技術融入文化遺產保護傳承體系中,有利于推動歷史文化資源從平面、單一的形式走向立體化、多元化,助力中華文化走向世界,促進世界各國文化交流互鑒,不斷增強中華文化國際感召力。

(三)促進長沙市文化產業大發展的訴求

長沙是一座擁有豐富文化資源的新一線城市,是湖南省商貿、政治和文化中心。為更好地保護和利用長沙市豐富的歷史文化資源,運用數字化技術有效整合分散、零碎的歷史文化資源,通過創意設計將其打造成系列文化產品,以文學影視、動畫游戲、文化旅游等形式向大眾傳播歷史文化,有利于促進湖湘文化產業體系的發展。

(四)城鄉歷史文化可持續發展的訴求

城鄉歷史文化是中華文化的重要組成部分,對其進行有效保護和開發至關重要。數字化保護與傳統的保護方法相比,優勢更為顯著:一是時效長久,數字化保護能永久記載城鄉歷史文化資源各階段的原始數據;二是結構完整,數字化保護能完整記錄城鄉歷史文化資源的整體信息;三是功效增多,數字化保護可以進行數字化儲存、復原、展示和虛擬體驗等;四是管理提質,數字化技術可以構建智慧城鄉歷史文化遺產保護網絡體系,實現活態傳承、多維共享和遠程監控,極大地提高了管理效率。因此,數字化保護是城鄉歷史文化遺產可持續傳承的時代訴求。

長沙市非物質文化遺產數字化保護傳承體系的構建

根據中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》的要求和長沙市非物質文化遺產保護傳承現狀,以數字化思維構建長沙市非物質文化遺產數字化保護傳承體系,一是為了實現數字化儲存,借助數字化技術對長沙市的歷史文化遺產進行挖掘收集,集零為整,建立城鄉歷史文化遺產數據資源庫;二是為了實現數字化監測,借助空間觀測技術對城鄉歷史文化遺產進行實時監測和預警;三是為了實現數字化傳播,對城鄉歷史文化成果進行多維數字化傳播;四是為了實現數字化修復,即對瀕危的城鄉歷史文化遺產進行數字化搶救,對自然損毀、人為損毀和災害損毀的有價值的歷史文化遺產進行修復和數字化再現[4]。

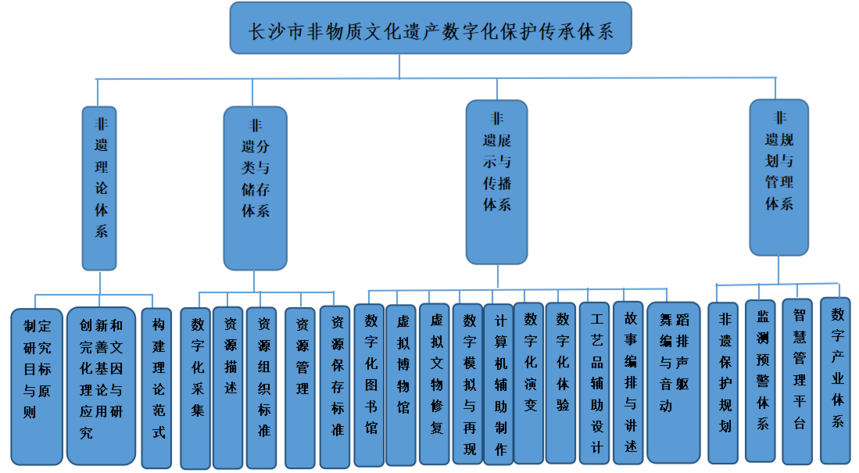

長沙市非物質文化遺產數字化保護傳承體系的總體思路是實現理論體系、方法體系和成果應用的構建,在微觀層面是實現四個體系的構建(如圖4所示)

圖4 長沙市非物質文化遺產數字化保護傳承體系(圖片來源:作者自繪)

(一)長沙市非物質文化遺產數字化保護理論體系建設

長沙市非物質文化遺產數字化保護理論體系從價值論、本體論、保護論和傳承論四個方面進行構建,建設分三步進行:首先,綜合梳理文獻,了解和掌握國內外非遺數字化保護的相關理論和發展趨勢,并深入調查長沙市非遺保護現狀,明確保護對象、制定建設的目標和遵循的原則等;其次,深入研究,查找問題癥結,創新和完善非遺“基因”理論,并通過實踐應用加以驗證;最后,總結研究成果,形成非遺數字化保護理論范式,為非遺數字化體系建設提供理論依據。

(二)長沙市非物質文化遺產數字化分類與儲存體系建設

長沙市非物質文化遺產數字化分類與儲存體系的構建等同于非遺數據資源庫的建設。目前長沙市非遺數據資源庫尚未建立,也沒有制定相應的數據標準和操作流程,更沒有統一的數據平臺檢索歷史資源。

為了加快長沙市非遺數據庫建設的進程,一要對非遺歷史文化檔案數據進行電子化存檔。運用數字化技術對采集的原始素材進行去噪聲、壓縮和優化處理,再通過加工、篩選和整理建成電子檔案數據庫,進行可移動終端和多媒體存儲。二要加強對現有非物質文化遺產的數字化信息采集和保存,信息采集技術主要包括數字攝影、三維激光掃描等技術;數字化存儲主要是通過光纖存儲、云盤存儲等手段,實現對非遺信息資源的全面記錄、安全分類存儲和方便快捷訪問等。

(三)長沙市非物質文化遺產數字化展示與傳播體系建設

非物質文化遺產數字化展示就是對非物質文化遺產進行可視化表達,主要通過三維動畫、圖像影視、圖文等方式進行呈現,也可以通過數字化圖書館、虛擬博物館等形式呈現。此外,還可以將數字化創意設計融入故事、舞蹈編排、工藝品等文化作品中,對非物質文化遺產進行呈現[5]。

長沙市非物質文化遺產數字化傳播體系從“智慧長沙”App的視角研究長沙市非遺傳播主題的藝術性、傳播內容的活化性和傳播形式的多樣性,并以此來搭建長沙市非遺數字化平臺,實現非遺文化從平面向立體,從靜態向動態,從印刷產品向數字產品的轉變,以更生動活潑的方式呈現在觀眾面前。

(四)長沙市非物質文化遺產數字化保護規劃與管理體系建設

長沙市非物質文化遺產數字化保護規劃從兩個方面6個類別進行規劃,將數據載入數據庫。一方面從非物質文化遺產推廣策略出發,主要從分散融入型規劃——以楊裕興雞蛋面技藝為參照,跨行業非遺聚集型規劃——以長沙非物質文化遺產館為參照,行業內聚集型規劃——以瀏陽花炮技藝為參照,文旅融合下的非遺特色小鎮型規劃——以銅官窯古鎮為參照,“非遺+”特色街區型規劃——以太平街為參照;另一方面是從非物質文化遺產可持續傳承策略規劃,可以通過非物質文化遺產進校園、進社區等方法營造全民保護與傳承非遺的氛圍。

長沙市城鄉歷史文化數字化保護傳承體系建設是項綜合性工程,需要搭建跨部門監測和預警體系,強化各區域非遺文化的整體保護。一是對非物質文化遺產各類項目進行空間監測和干預;二是對大數據平臺的數據資源進行安全掃描與備份,對系統運行進行實時監控、預警和危機化解,保障大數據主體平臺的正常運行。

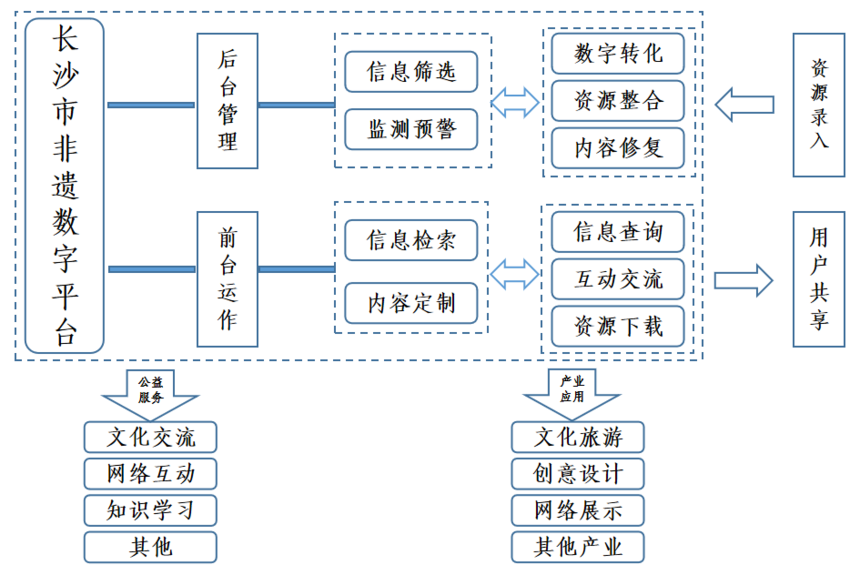

基于長沙市非物質文化遺產數據資源庫建設,立足于非遺文化的共享與應用,從數據整合、發布檢索、互動展示、學習下載等方面搭建長沙市非物質文化遺產數字化智慧管理平臺(如圖5所示),促進長沙市非物質文化遺產的交流、互鑒和共享。

圖5長沙市非物質文化遺產數字化智慧管理平臺(圖片來源:作者自繪)

長沙市非物質文化遺產要由保護到傳承再向市場化、產業化方向轉化,激活其社會價值,創造經濟效益。一是以國家級非物質文化遺產項目瀏陽花炮為例,打造產業品牌;二是以湘繡產業園為例,集聚要素,打造文化產業園;三是以瀏陽花炮、菊花石等形成的行業強聯盟為例,強化文化凝聚力并壯大產業規模;四是將非遺與數字創意融合,創立更多類似馬欄山文化產業園的文化企業,擴大長沙市文化娛樂產業影響力,增強長沙市文化軟實力;五是以銅官窯古鎮為例,將歷史文化與旅游產業融合,推動鄉村振興,創造經濟價值。

以數字化思維建設長沙市城鄉歷史文化保護傳承體系,彌補了長沙市城鄉歷史文化遺產保護管理的不足,打破了現有的零散、碎片化的歷史文化遺產保護傳承方式,形成了完整的非遺保護體系,“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來,豐富全社會歷史文化滋養”,其已成為長沙市民眾文化自覺和文化自信的源頭活水。

參考文獻

[1][2]楊娜娜.歷史文化景觀數字化保護與傳承研究[D].石家莊:石家莊鐵道大學,2018.

[3]郭青嶺,朱靜.數字化語境下的城鄉歷史文化保護與傳承[J].團結,2021(06):44-47.

[4]朱羅敬.城市非物質文化遺產的生產性保護實踐研究[D].武漢:武漢大學,2019.

[5]劉沛林,鄧運員.數字化保護:歷史文化村鎮保護的新途徑[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2017,54(06):104-110.