元宇宙是互聯網在未來的一種新形態,是整合了當代新興技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用,旨在為用戶提供沉浸式體驗,其為當下非物質文化遺產的傳承途徑受內外因素影響具有多方面局限性的問題提供了解決方法。首先介紹元宇宙的概念及特點,其次結合影響因素分析當下非物質文化遺產傳承受到的諸多局限,再結合目前已有的元宇宙博物館案例,分析在元宇宙概想下建立的新型游覽模式的特征及所需的技術架構,最后梳理出非物質文化遺產在元宇宙概想之下的新型游覽模式的設計流程圖,提出非物質文化遺產傳承的一種新途徑。

非物質文化遺產作為世界各個區域、各個國家、各個民族世代相傳的傳統文化的表現形式,是人類物質生活和精神生活的一種綜合呈現。然而,隨著時間的變遷,很多非物質文化遺產消失在歷史的長河中。因此,非物質文化遺產在當下的傳承問題需要得到重視。進入21世紀以來,人工智能、AR/VR/MR、區塊鏈、云計算、5G等數字技術日趨成熟,虛擬與現實的邊界隨著科技的發展逐漸消失,元宇宙產業開始萌芽。現探討結合科技手段讓各種形式的非物質文化遺產通過虛擬現實的方式呈現,使人們沉浸式體驗多姿多彩的非物質文化遺產。

元宇宙概念

“元宇宙(Metaverse)”最早由美國科幻小說作家尼爾·斯蒂芬森在他創作的《雪崩》一書中提出。書中將元宇宙描述成與現實世界相平行的一個虛擬城市環境。元宇宙的英文“Metaverse”由前綴“meta”和詞干“verse”組成。“meta”意為超越,“verse”則由“universe”一詞演變而來。不過目前對于元宇宙還沒有一個權威、統一的定義,此概念還在發展和變化之中。有一個對元宇宙的解釋是“被用來描述一個未來持久化和去中心化的在線三維虛擬環境”。清華大學新聞與傳播學院教授沈陽認為:“元宇宙是整合多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態,它基于擴展顯示技術提供沉浸式體驗,基于數字孿生技術生成現實世界的鏡像,通過區塊鏈技術搭建經濟體系,將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合,并且允許每個用戶進行內容生產和編輯”。

當前,元宇宙已在很多領域有所應用。比如在教育領域,清華大學附屬小學開展的英語AR公開課“The Sun and the Earth”,通過AR技術創建了一個增強現實效果的學習環境,讓學生突破時空限制身臨其境地觀察和體驗如真實世界一般的虛擬環境,如圖1所示。

圖1 清華大學附屬小學英語AR公開課(圖片來源:清華附小公開課太陽與八大行星AR教學完整版騰訊視頻截圖)

元宇宙以現實為來源和基礎,通過技術手段的實現在虛擬的空間里進行拓展和延伸。真實世界里科學技術的不斷進步發展推動了元宇宙的進化演變,而高度發展的虛擬世界又反作用于現實,兩者相互影響,相互作用,從而構成一個和諧統一的有機系統。

影響非物質文化遺產傳承的因素

非物質文化遺產是指各民族的人民跨越時代傳承的、與群眾生活密切相關的各種傳統文化表現形式。比如像皮影戲、雜技、山東梆子一類的表演藝術,像絲綢制作、釀酒技術一類的知識技能,以及民族活動、文化空間等其他形式。它們誕生于中華兒女千百年來的勞動生活,是中華兒女用勤勞與智慧創造出來的燦爛文明。這些文明各具特色,是不同地區人民基于本土文化,對該區域相關技能、經驗和知識的總結。而一個國家的發展進程,不僅是經濟力量、科技力量、軍事力量等硬實力的提升過程,也是價值觀念、思想文化等軟實力的提高過程。如今,在國家核心競爭力中,文化因素的重要性愈加突出。可見,提高文化軟實力,不僅會關系到一個國家在世界文化格局中的地位,還會關系到這個國家的國際影響力、感召力、塑造力。

我國針對非物質文化遺產進行的保護和傳承工作已有21年的時間。在《國務院辦公廳關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》中,明確了“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的非物質文化遺產保護工作指導方針,一直以來,非物質文化遺產保護傳承問題備受重視。然而,在其實際的傳承過程中,由于受到內部因素與外部因素的影響,非物質文化遺產傳承具有諸多局限性,面臨重重阻礙。

(一)內部因素

從內部因素來看,種類繁多、豐富多彩的非物質文化遺產在傳承時主要受到自身表現形式的制約和背后區域傳統文化同市場流行不接軌二者的影響。非物質文化遺產的表現形式多種多樣,根據《中華人民共和國非物質文化遺產法》的規定,主要分為傳統口頭文學以及作為其載體的語言;傳統美術、書法、音樂、舞蹈、戲劇、曲藝和雜技;傳統技藝、醫藥和歷法;傳統禮儀、節慶等民俗;傳統體育和游藝;其他非物質文化遺產。其中如舞蹈、戲劇、曲藝、雜技、傳統技藝、禮儀、節慶等,在傳承推廣時都會受到自身表現形式的制約,難以增加受眾。而這些難以走出本地的非物質文化遺產在經年累月的發展下,背后愈加濃厚的地域文化也將讓其難以與市場流行接軌。這些內部因素是非物質文化遺產的重要特色,但也成為非物質文化遺產走出本土、走向廣闊天地的一道枷鎖。

(二)外部因素

從外部因素來看,外界的時空限制是其最大的阻礙。區域性的非物質文化遺產需要通過新型媒介,才能走出時間和空間的傳播桎梏,迎接更多受眾。當下,科技快速發展賦予了文化傳播信息化的使命,已經有很多傳承人通過抖音、微博、小紅書等社交平臺進行嘗試,努力讓更多人了解非物質文化遺產。這些嘗試大多由圖片、視頻組成,雖然便于傳播,但還不足以令大眾獲得身臨其境的沉浸式體驗。而虛擬與現實相結合的元宇宙為非物質文化遺產傳承提供了新的發展方向。在元宇宙的概想之下,非物質文化遺產可以依靠如今的科技手段,通過多種方式,讓觀者身臨其境,擺脫時空的束縛,真正感受非物質文化遺產的巨大魅力。

元宇宙與新型游覽模式的建立

為了更好地解決目前非物質文化遺產傳承面臨的問題,可以利用元宇宙概念打開非物質文化遺產傳承的另一扇門,建立一種新型的虛擬現實游覽模式。這種新型游覽模式具備三個關鍵特征。一是更具沉浸性和真實感。通過對非物質文化遺產在元宇宙空間的模擬現實,催生出沉浸性與真實感。在這種模式下,觀者、表演者和非物質文化遺產作品以虛擬的形態,營造出“共同在場”的情景氛圍,可以提升觀者對非物質文化遺產的沉浸體驗。二是穿梭時空的交互和社交感。在元宇宙中,基于每個人身份的可信數字化,可以完成多維和實時的交互,極大程度上還原了現實中非物質文化遺產的表現形式和全部過程,為觀者帶來了全景式的交互體驗。三是跳脫現實的自由和開放。廣大受眾在體驗元宇宙中的非物質文化遺產時,可以擺脫時空限制,一起交流學習,提出新的想法,從而使非物質文化遺產更加靠近大眾生活。2021年9月舉辦的第十七屆中國(深圳)國際文化產業博覽交易會首次通過線上與線下結合互動的形式進行,云上文博會平臺以模擬線下現實場景的模式,對六個展館的具體展覽內容進行同步展示,讓其他地區乃至海外的客商,都能身臨其境;同時整理分析線上的數據,有利于下次活動的改進和創新發展。由此可見,基于元宇宙概想,將虛擬與現實進行連接的游覽模式不但是一種創新,而且是具有重要意義和作用的。

元宇宙與新型游覽模式的建立離不開技術的支撐。《學習元宇宙賦能教育:構筑“智能+”教育應用的新樣態》一文指出,元宇宙通常被認為是整合多種新一代智能技術而產生的一種新型虛實相融的互聯網應用及社會化形態。這些新興技術主要由六種技術架構組成。一是通信基礎,即5G、6G網絡技術的搭建。只有延遲足夠低的網絡環境才能讓各種技術搭建的虛擬場景正常運轉,才能做到即使觀者大量涌入也不會造成延遲和網絡堵塞,才能讓虛擬時空中的人們進行分享和交流。良好的通信環境可以同時承受大量的用戶,讓天南海北的用戶一同欣賞全國各地的非物質文化遺產。二是運算基礎,云計算、邊緣計算、泛在計算和人工智能架構形成了智能技術聯通場域,完成“信息—物理—社會”之間的一種相互融通,從而促進硬件智能虛擬化和軟件智能服務化,在元宇宙中產生更多活動形式。活動形式的多樣性滿足了非物質文化遺產不同表現形式的需求,是新型游覽模式的支柱。三是交互基礎,即基于VR/AR/MR/XR,通過物聯網技術、全息影像、腦機接口等技術,使虛擬空間中的參與者形成虛擬與現實之間的沉浸式體驗。自然有趣的交互體驗可以給用戶帶來愉悅,在提升用戶體驗的同時增加其在虛擬空間探索的欲望。四是生成邏輯,借助多種技術,推動人工智能的深度學習,讓參與者獲得更佳體驗。五是資源生成,即通過技術手段加強虛擬空間與現實物理世界的關聯,從而構建出更多細節。六是認證機制。網絡時代信息安全需要得到保障,利用區塊鏈技術具有分散性、可靠性、安全性、數據共享等特點,完成元宇宙中的身份認證保障系統,使參與者的數據具有安全保障。元宇宙技術的發展具有重要意義。以元宇宙技術在博物館展覽中的應用為例,2019年4月巴黎圣母院遭受大火之后,本應受制于時空再也不能一睹完美風貌的巴黎圣母院,卻由于藝術歷史學家安德魯·塔隆賽在生前使用激光掃描技術獲取了建筑的數據,有望重新修復。

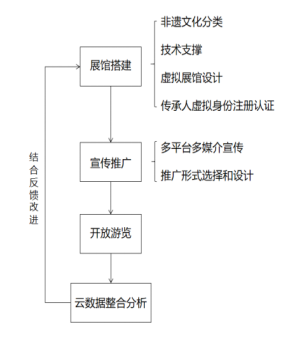

基于元宇宙具有的特征和背后所需的技術架構,新型游覽模式的設計建立如圖2所示,分為四個主要步驟,分別是展館搭建、宣傳推廣、開放游覽和云數據整合分析。前期的展館搭建過程比較復雜,鑒于非物質文化遺產的多樣性,需要提前進行非物質文化遺產分類。展館可按《中華人民共和國非物質文化遺產法》中的類型對非物質文化遺產進行劃分,從而打破地域的限制,讓受眾看見同一類型下的帶有地域特色的非物質文化遺產百花齊放。由于展品信息錄入、技藝虛擬線上表演以及展館空間建模都需要技術支撐,所以前期的技術準備工作必須完成。接著就是對非物質文化遺產展館的空間設計,由建筑設計與環藝設計的專業人員進行,將中國傳統元素與當下流行的設計元素相結合,最終完成方案的擬定。展館搭建離不開各項非物質文化遺產傳承人的鼎力支持,對傳承人在展館這一虛擬空間中的身份認證也需積極落實。完成一系列設計搭建工作后,虛擬展館的前期宣傳推廣工作也不容小覷。各平臺推廣工作應有序進行,推廣形式的選擇和設計需仔細推敲打磨,為虛擬展館的開放打好基礎。開放游覽期間,用戶將大量涌入,平臺在運營和維護的同時,可以在將用戶的信息整理收集后反饋給大數據分析平臺,以得到改進方向,推動非物質文化遺產虛擬展館的進步與成熟。

圖2 新型游覽模式設計流程圖(圖片來源:筆者自繪)

綜上所述,可以預見新型游覽模式的建立在推動非物質文化遺產傳承之路上具有巨大潛力。雖然目前我國已初步嘗試搭建博物館及美術館的元宇宙云平臺,但對元宇宙虛擬展館游覽模式的搭建仍處于初期探索階段。由于需要高水平的技術支撐和較高的運營維護成本,故這一概想對當下而言還過于超前,并且核心支撐技術在非物質文化遺產傳承途徑上的研究也尚未成熟,所以基于元宇宙概想的新型游覽模式的建立從理論到落地還有很長的路要走。

但總體來說,從元宇宙概想下的新型游覽模式的特征和其技術架構的實現上看,非物質文化遺產傳承所面臨的自身與外界的問題,都可以得到一定程度的解決。從行業發展的角度看,非物質文化遺產的傳承也是元宇宙具有重要意義的應用場景。元宇宙重塑了科技、人、文化的邏輯關系,為非物質文化遺產的傳承和廣大群眾構建了一個虛擬展館,使各地區的文化得以相互交流,增加了非物質文化遺產的受眾面。這個虛擬展館并非對現實世界的完全復制,也并非一個純粹的獨立空間,而是作為現實世界中那些文化展館的延伸和創新,對現實世界的局限性進行彌補,形成獨特的文化場域。基于六大技術架構,在虛擬空間中完成各種表現形式的非物質文化遺產傳播,通過互動增加觀者沉浸性,繼而整理線上數據進一步改進和發展非物質文化遺產的元宇宙游覽模式,是現下科技助力非物質文化遺產傳承發展的極佳途徑。雖然一個完整的元宇宙游覽模式鏈并未真正建立,但隨著我國對文化軟實力的重視、科技的進步以及逐步的探索嘗試,“元宇宙+非遺”的新型傳承途徑也將成為新的改革發展方向。當下推進非物質文化遺產深度融入廣大群眾生活需要一個幫助其擺脫時空限制與自身表現形式等的藥方,而元宇宙新型游覽模式正是一劑良藥。

參考文獻

[1]張頁.可持續性設計——對非遺傳承的再思考[J].蘇州工藝美術職業技術學院學報,2019(01):6-9.

[2]王建穎,張紅.元宇宙:未來教育的生發奇點與現實挑戰[J].內蒙古社會科學,2022,43(04):193-200.

[3]蔡蘇,焦新月,宋伯鈞.打開教育的另一扇門——教育元宇宙的應用、挑戰與展望[J].現代教育技術,2022,32(01):16-26.

[4]陳定權,尚潔,汪慶怡,等.在虛與實之間想象元宇宙中圖書館的模樣[J].圖書館論壇,2022,42(01):62-68.

[5]蘭國帥,魏家財,黃春雨,等.學習元宇宙賦能教育:構筑“智能+”教育應用的新樣態[J].遠程教育雜志,2022,40(02):35-44.

[6]王建穎,張紅.元宇宙:未來教育的生發奇點與現實挑戰[J].內蒙古社會科學,2022,43(04):193-200.