楚國的青銅器最能彰顯出貴族的風度,體現社會流行風尚。通過對西南絲綢之路的青銅器與西北絲綢之路的青銅器進行對比,揭示楚人探索西南與西北絲綢之路的民間商貿之道。“一帶一路”是構建人類命運共同體的具體實踐,應秉持和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神,不斷加大經濟、文化等各個方面的合作力度。

關于楚文化的研究材料特別豐富。從材料類型來看,有考古發掘報告,出土器物和大量相關文獻等。而從考古發掘報告可知,器物材料、器物圖像和絲綢是重點。通過器物圖案的描繪、絲綢的傳播,可判斷楚國形成絲綢之路的路徑。習近平總書記指出,謀劃“十四五”時期發展,要高度重視發展文化產業。發展文化產業是滿足人民多樣化、高品位文化需求的重要基礎,也是激發文化創造活力、推進文化強國建設的必然要求。本文以紀南城為核心的楚墓群出土器物來探討楚國絲綢之路的形成。

據文獻記載,在楚國800多年的歷史中,先后建有丹陽、郢、鄀、鄢、陳、矩陽、壽春等8座都城。從公元前689年楚文王從丹陽遷都至郢,至公元前278年白起拔郢。公元前241年,楚都東遷于壽春。“郢”字最早出現在春秋初期,《世本·居篇》載:“楚鬻熊居丹陽,武王徙郢。”

據文獻與論文研究,“江陵故郢都,西通巫巴,東有云夢之饒”。以紀南城為中心的江漢平原雨水充沛,土地肥沃,是久負盛名的魚米之鄉,符合“依山傍水”選址原則。

張正明教授認為南方絲綢之路在公元前4世紀就已存在,東起長江中游“郢都”(今湖北的江陵),西至恒河中游的摩揭陀王國孔雀王朝的都城華氏城(今印度比哈爾邦巴特納附近),途經長沙、貴陽、昆明、緬甸等地,中間要越過橫斷山脈。

楚國對西南絲綢之路的探索

2013年9月7日、10月3日,習近平分別在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學、印度尼西亞國會發表演講,先后提出共同建設“絲綢之路經濟帶”與“21世紀海上絲綢之路”,即“一帶一路”倡議。“絲綢之路”按照路線走向,分為北方、南方以及海上絲綢之路三部分,南方絲綢之路可細分為西南絲綢之路與嶺南絲綢之路。

(一)楚國青銅器在西南巴蜀的流傳與影響

楚國具有獨特的地理環境、文化精神、科學技術和風土人情,楚國青銅器是楚文化的重要載體。李伯謙《中國青銅文化的發展階段與分區系統》指出:“中國青銅文化自身的發展史清楚地表明,它不是由域外傳來的,而是在中國新石器文化的基礎上形成和發展起來的。然而中國青銅文化起源的本土論并不排斥其起源的多元論……西周后期至春秋末年,中原文化對外影響進一步擴大,促使原來中原周圍地區的一些青銅文化逐步融入了以中原文化為主體的統一青銅文化體系,而在這一文化體系內部,由于政治上分化趨勢的加強,導致東周時期出現了周鄭晉衛、齊魯、燕、秦、楚與吳越六個文化亞區。”此前楚地是著名的先民聚集地,這里有屈家嶺遺址、石家河遺址、城頭山遺址、大溪遺址等新石器時代遺址群。楚文化的起源地主要分布范圍包括今湖北全省、湖南北部、河南南部和安徽西部。楚紀南故城處于湖北江陵地區東周楚文化遺址分布區,在這里出土了最能彰顯貴族風度的青銅器。考古學家將青銅器的生產與運用作為早期文明的重要標志,并稱當時社會為青銅時代。

楚國青銅器紋樣與巴蜀青銅器紋樣類比簡析

劉彬徽先生在《楚系青銅器研究》中,首次全面系統地收集了楚國青銅器的資料,對其進行了分期,并從器物的組合及形制方面探討了楚國青銅器的特征。楚系青銅禮器一般指東周時期楚國及其附屬國出土的、具有楚文化特征的青銅禮器。

楚文化青銅器的紋樣分為三大類:龍鳳紋、幾何紋和其他物象類。楚人崇尚鳳圖騰,因為楚人的祖先是南方神祝融,他是鳳鳥的化身。鳳是楚國崇拜的神靈。而巴蜀的青銅圖騰紋樣主要是蛇。余云華《重慶文化主源頭:來自伏羲族的“蛇”巴》一書中指出,重慶是最初被稱為“巴國”的地方。《說文解字》:“巴,蟲也。或曰食象蛇。”巴為圖騰名、族名、地名,是“蛇”的意思。重慶的下層文明是由巴人所創,他們的祖先以蛇為圖騰。后來,一群以白虎為圖騰的巴人回到了巴渝,他們的祖先也是伏羲,但“虎巴”是在“蛇巴”之后才出現的,因此,重慶的主體和基礎就是蛇巴。在1960年5月湖北荊門一座戰國墓中出土了“兵辟太歲”戈,據荊州博物館的資料介紹:“通長21.9、內長8、寬6.5厘米。寬直援,前鋒尖銳。援兩面各鑄一神人,頭上插羽,雙耳珥蛇,睨纏兩蛇。”曾占有當時天下之半的楚國,民族文化交流政策較為開明,文化繁榮,形成了一個多元的文化系統。從戰國時期開始,楚與巴蜀進行了深度的文化與貿易交流。

西南絲綢之路的雛形

有資料顯示,夏商文化傳入四川,形成了古代蜀地的文化。春秋時期,秦、楚兩國的崛起,切斷了蜀地與中原的交流,致使其文化發展陷入了停滯狀態。而在戰國早期和中期,古蜀文化再次繁榮。秦滅蜀后,蜀文化逐漸衰弱。到了漢代,蜀文化逐步被漢文化所替代。

西南絲綢之路的形成有三個條件:其一,古代楚與蜀從三星堆遺址的早蜀文化和石家河遺址的先楚文化時就開始了文化交流;其二,雙方的戰爭和人口遷移也是楚與蜀文化的載體;其三,古代楚人進入西南地區的兩條道路為漢中大巴山線路和川江線路,交通暢達。

方國瑜先生從楚墓“料珠兩件”中推測,西南絲綢之路源于印度的蜀身毒道,最晚在公元前四世紀就有了。季羨林《大唐西域記校注》中還提到“蜀身毒道”,即從公元前2世紀起,這條路線就與長安通往印度的交通要道共存,這條路線是從春秋戰國時期到漢晉時期,以云南為中心的中印交通要道。季羨林在《中國蠶絲輸入印度問題的初步研究》一書中指出:“中國大陸的絲綢最初是由云貴地區傳至印度,再由滇緬的渠道進入。”一條完整的通道需要數十年乃至數百年的發展,而在這條道路成型之前,就已經有了便利的運輸系統,特別是在村莊的運輸系統。當道路發展到一定的程度,農村道路就會變成一條商業之路,而在官府投資的情況下,便會成為官道。南方的絲路不僅是一條民間的貿易通道,也是使節、朝貢貿易和文化交流的紐帶。“西南絲路”即南絲路的“西線”,是從四川成都經過云南到緬甸,再向中亞、西亞以及歐洲地中海一帶的“蜀身毒道”。

(二)楚國絲綢技術的成熟

《史記·貨殖列傳》記載:“故齊冠帶衣履天下,海岱之間斂袂而往朝焉。”春秋戰國時期是中華文明系統成型的源頭之一。1965年,江陵望山1、2號墓出土了花卉紋絹繡、動物花卉紋絹繡和石字菱紋錦繡。1982年,湖北省荊州市馬山一號楚墓考古發掘出30多件絲織品,這充分展示了當時楚國高超的絲綢工藝水平。1987考古發掘包山楚墓,其屬于戰國中晚期古墓,當時正是楚文化由鼎盛時期轉向衰落期的階段。1981年江陵九店磚廠楚墓乙組墓出土17件絲織物和麻織物,多件是龍鳳紋刺繡或者鳳鳥花卉紋刺繡。

最初,楚國的絲綢生產與青銅兵器的鑄造一樣,技術水平較低,而當時魯國的絲織技術非常先進,為了得到魯國的絲綢技術,楚國以武力威脅魯國,逼迫魯國用數以百計的技術工匠來換取短暫的和平,掘到了發展絲織業的“第一桶金”。正如《左傳·成公二年》記載,楚國大兵壓境,準備侵入魯國的陽橋,孟魯孫賄之“以執斫、執針、織纴,皆百人。”后來,楚國將這些工匠都安置在楚國國都紀南城的王府手工業區,從事楚國的絲織業。楚國的對外擴張旨在不遺余力地謀求發展本國的紡織業,無論是資源還是技術,都盡可能占為己有。

楚國對西北絲綢之路的探索

(一)西北絲綢之路的起源

大量的文史資料顯示,春秋戰國時期是我國絲織業空前發展的時期。當時,最為發達的是中原之地,史有“齊紈魯縞”“冠帶衣履天下”之說。但是,考古發掘出土這一時期的絲綢實物,卻幾乎都發生在楚地,尤其是以湖南長沙市郊和湖北荊州最多。夏商時期,是我國歷史跨入文明門檻后的第一大發展期,紡織業有了長足的進步,絲綢業的生產已初具規模,擁有了比較復雜的手工織機和高超的織造工藝。1982年,湖北省荊州市馬山一號楚墓的考古發掘,印證了楚國的絲織業擁有當時世界一流的紡織技術水平。

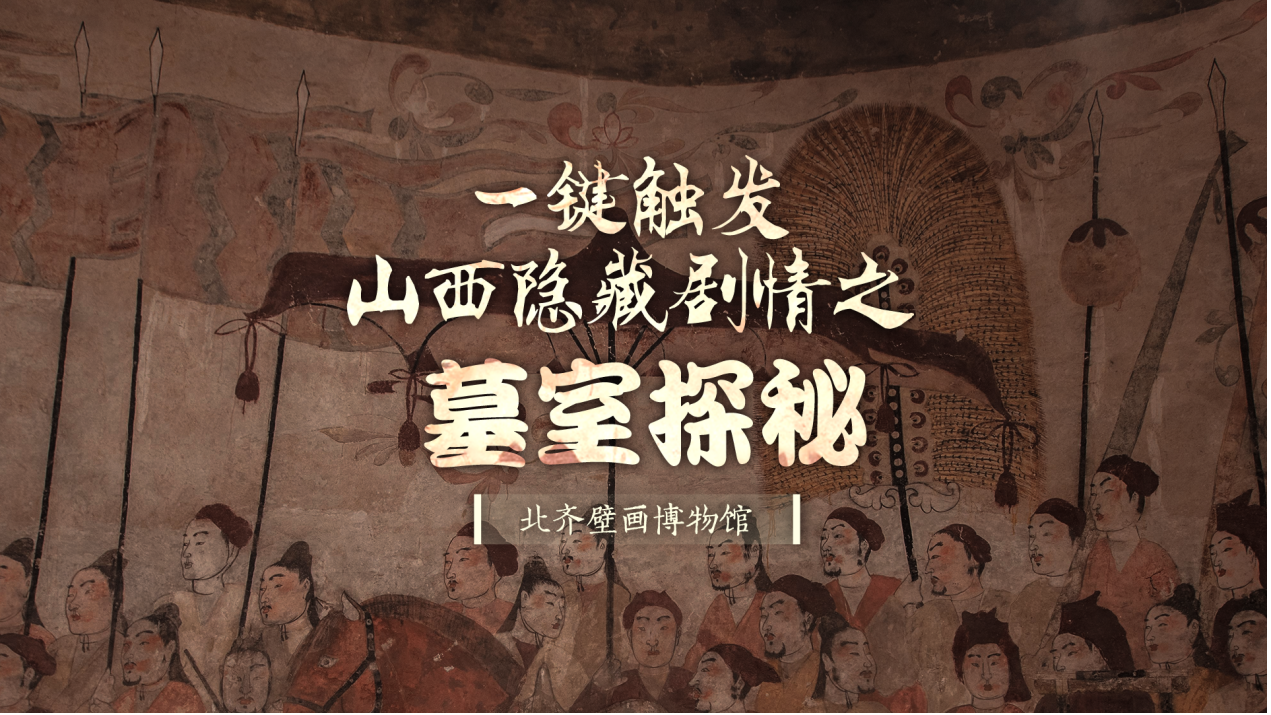

出土于湖北省江陵縣望山2號墓的《人騎駱駝銅燈》,由豆形燈與人騎駝形燈座兩部分組成:燈盤較大,平沿稍內斂,厚方唇,淺腹,盤內中心有一尖形燭針,高1.6厘米;腹外壁呈瓦紋內收,燈柄較長,近盤處較粗,中腰與下端有凸箍,柄尾則插入銅人手捧的銅圈內,與燈座連成一體。銅人揚起頭,端正地坐在駱駝背上,目視前方,圓滾型臉龐,雙手彎曲,雙手撐在圓筒狀的銅環上,支撐著燈桿,兩膝蓋彎曲,腳尖抵在駱駝身體的兩邊;駝首向前,脊椎彎曲,四足立在一塊長方形的青銅上。燈座之人與駝為分別鑄制,然后用鉛錫合金焊接為一體。通高19.2厘米,燈盤徑8.8厘米。根據考古發掘報告,推測其制作年代為戰國中晚期,與荊門包山楚墓為同一時期。因此,駱駝的出現代表楚人探索過西北沙漠。也就是說,在戰國中晚期,楚人探索西北的同時也將絲綢帶到了那里。

(二)西北絲綢之路的文化交流

司馬遷在《史記》中寫道:“樓蘭,姑師邑有城郭,臨鹽澤。”神秘的樓蘭,當年曾是絲綢之路的一個重要交通樞紐,是中西方貿易的一個重要集散地和交易中心。西漢時期,這里曾“設都護、置軍候、開井渠、屯田積谷”,總人口一度達到1萬4千多人,商旅云集,市場繁榮,成為中原文明在西域的一個張力點。從古文獻資料中了解到,在公元2世紀前,樓蘭是西域一個著名的“城廓之國”。它東通敦煌,西北到焉耆、尉犁,西南到若羌、且末。

“一帶一路”民族融合的文明借鑒之路

楚國在擴大疆域的過程中,重新組合了區域的整體結構,加強各族群之間的文化交流和民族融合,成為中華文明的重要組成部分。最初的楚國是通過“蜀身毒道”完成對西南絲綢之路的探索的。

西南絲綢之路是不同時期云南與四川、西藏等地區對外連接的貿易通道,通過馬幫的運輸,川、滇的絲綢、茶葉得以與西藏的馬匹、藥材以及與內地的物資交易,從而構建多元一體的文化發展格局。

西北絲綢之路的暢通帶來了絲路東西方頻繁的貿易往來以及文化交流,當佛教沿著絲綢之路東傳進入中國時,融合了希臘文化的犍陀羅藝術也隨之而來。

隨著“一帶一路”倡議的深入推進與實施,我們與世界各國人民交往日益密切。“一帶一路”為中國和其他國家的溝通與交流創造了良好的條件,助推國家形象建構步入了互聯互通的新階段。作為承載構建人類命運共同體理念的具體實踐,“一帶一路”也是打造人類利益共同體的最好方式。在開展具體實踐工作時,應秉持和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神,持續推進沿線國家政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通,既要注重不同國家、民族獨特的歷史文化,又要采取有效的措施將“兩廊一圈”“琥珀之路”“光明之路”等整合成一個有機的整體,基本形成“六廊六路多國多港”的互聯互通架構。共建“一帶一路”是我國參與全球開放合作、改善全球經濟治理體系,促進世界共同發展繁榮、推動構建人類命運共同體的方案,也是我國展現開放自信、和平發展形象的重要機遇。

參考文獻[1]俞偉超,高明.周代用鼎制度研究(下)[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1979(01):84-97.

[2]林沄.周代用鼎制度商榷[J].史學集刊,1990(03):12-23.

[3]張正明.古希臘文化與楚文化比較研究論綱[J].江漢論壇,1990(04):71-76.

[4]劉彬徽.楚系青銅器研究[M].武漢:湖北教育出版社,1995.

[5]張聞捷.楚國青銅禮器制度研究[M].廈門:廈門大學出版社,2015.

[6]高崇文.東周楚式鼎形態分析[J].江漢考古,1983(01):1-18+50.

[7]郭德維.楚都紀南城復原研究[M].北京:文物出版社,1999.

[8]劉玉堂.楚國經濟史[M].武漢:湖北教育出版社,2019.

[9]湖北省文物考古研究所,湖北省博物館,大冶市銅綠山古銅礦遺址保護管理委員會.銅綠山考古印象[M].北京:文物出版社,2018.

[10]丁蘭.紀南城周邊楚墓地出土青銅“越式鼎”現象的考古學考察[J].江漢考古,2012(02):85-92.

[11]郭寶鈞.商周銅器群綜合研究[M].北京:文物出版社,1981.

[12]張光直.中國青銅時代[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1983..

[13]張莉清.東周楚國高級貴族墓地制度探研[D].武漢:武漢大學,2003.