為響應國家建設社會主義文化強國的號召和落實“十四五規劃”的政策內容,現針對敦煌文化傳承主體單一、傳播平臺缺失、傳播深度不足等問題展開研究,提出“文化+科技”的新型傳播方式,以便完善現階段敦煌文化價值傳承存在的傳播痛點,推動傳統文化與媒介進行深度融合,促進我國傳統文化的傳承和弘揚。

敦煌文化的內涵

說起敦煌,世人想到的,是千年時光流轉后仍然屹立在大漠深處的莫高窟;是燭光閃爍中若隱若現的敦煌壁畫;是隱匿在時間身后流傳百世的卷卷經書。若要總結其魅力,筆者認為,敦煌文化是中西方文化長期交流碰撞所產生的包容開放、崇高唯美、以善為本的文化。

第一,敦煌文化是包羅萬象的文化。敦煌坐落在亞洲的中心地帶,位置大約在東經94°,北緯40°處。其北部與內蒙古高原接壤,西部與新疆塔克拉瑪干地區相連,南部與青藏高原毗鄰。

第二,敦煌位于甘肅省西北部,截至2021年底,這里常住人口約18萬人。它曾是東西商貿的交通要道,也是絲綢之路上的一顆璀璨明珠。莫高窟藏經洞的文獻被稱為“人類進入中世紀的鑰匙”,其中堆滿了數萬件4至11世紀的古代文獻,包括漢文、古藏文、回鶻文、于闐文、龜茲文、粟特文、梵文等多種文字。敦煌歷史悠久,地域廣闊,內容豐富。

敦煌文化是崇高唯美的文化。敦煌巍峨壯觀,其佛像既威嚴又典雅,恢宏大氣,處處洋溢著濃郁的宗教氣息。

進入敦煌石窟,猶如步入一個五光十色的世界,令人震撼,無法用言語來形容。無論是壁畫、彩塑,還是《大夢敦煌》和《絲路花雨》等經典舞劇,都完美詮釋出了敦煌的高雅氣派。

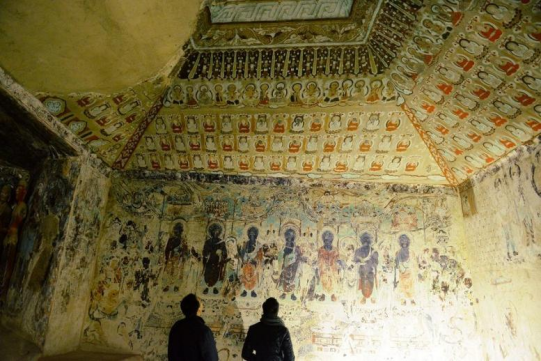

譬如莫高窟第220窟南墻有一幅唐貞觀十六年(642)的《阿彌陀經變》,上面是佛教的經文,下面是唐代恢宏的宮闕,兩邊是舞蹈和音樂,將大唐的繁華景象演繹得淋漓盡致。不管是壁畫、彩塑,還是文字等,都向人們展現了敦煌的美。在步入洞窟觀賞時,不管你是否了解它的歷史文化,都會產生一種美的享受。

圖1 敦煌第220洞窟圖示(無圖片來源)

敦煌文化具有開放性和包容性。不同的國家地區都在進行經濟文化的交流與融合,一同推動人類文明發展。

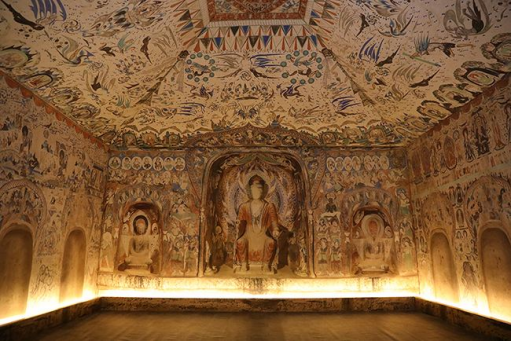

例如,敦煌的第285窟,洞壁上雕刻著佛教和印度教的神像,線條整體極具流暢性與圓潤性,是中原和西域文化的產物,敦煌洞窟將其體現得淋漓盡致。洞窟內部,則呈現出中原當時流行的秀骨清像的風格。中原的繪畫風格,不僅體現在速寫和繪畫上,也與工匠爐火純青的手藝融為一體,給步入洞窟的觀賞者呈現出一曲精妙絕倫的“盛世樂章”。

更讓人驚嘆的是,在第285窟洞口的頂部有無數的文化烙印——中國的雷公、伏羲、女媧,佛教的摩尼寶珠,都聚集在一個倒扣的圓圈里。四邊形的構造可以將洞穴頂部的引力分攤開,使洞穴更加堅固。因此,這在莫高窟建筑風格上是最常見的,也是佛教進入中國后的一個創舉。由此可見,在敦煌壁畫中,我們可以看見更多開放、包容、共存的文化以及各種文化間的交流。

圖2 敦煌第285洞窟圖示

敦煌文化是以善為本的文化。西方的宗教畫卷中不乏悲劇題材,其世俗畫中也不乏負面的內容。細細研究,不難看出,在千余年前的敦煌石刻中,很少有這種現象。

事實上,敦煌文化發展經歷了一個復雜的社會歷史變化。安史之亂期間,河西的駐軍被抽調到中原,敦煌防御薄弱,各方混戰,敵軍將敦煌城團團圍住,嚴陣以待,一道道緊急的求救函送往中原,然而,卻沒有等到任何救援的消息傳來。這座危在旦夕的孤城,僅剩一片慌亂;在此期間,敦煌人民也遭遇著種種磨難,每天面對的是饑渴與殺戮。但敦煌文化的基調與內涵卻始終保持著健康樂觀、積極向上的狀態。無論外面的自然環境如何惡劣,敦煌洞窟內生機勃勃,與外界截然不同。千百年來,世世代代的人們一直堅守著敦煌文化的正向價值,使敦煌文化永垂不朽。

對于傳承敦煌文化,吾輩認為最重要的是看見。因為羅振玉、王國維等人看見敦煌,所以1909年殘存的敦煌遺書才得以被運去北京保存;因為常書鴻看見敦煌,所以1943年他穿過漫天戰火來到敦煌,結束了敦煌無人看管的歷史。因為這些年,越來越多人看見敦煌,所以保護敦煌、傳承敦煌文化才成為我們這一輩的共識。也只有被看見,我們才能夠回應遙遠的“哭聲”,才能夠匯聚保護的力量。

敦煌文化的傳播現狀

為了更好地進行研究,我們小組設置了調查問卷。本次共有45人參與問卷填寫,其中多數受訪者為學生。在這些受訪者中,多數人對敦煌文化了解程度一般,約占所有受訪者的67%。敦煌給大家留下的印象普遍都集中在壁畫、石窟和佛像上。約58%的受訪者表示,自己偶爾會看到有關敦煌的相關信息,而大家了解敦煌的渠道也多種多樣。對于敦煌推出的文創產品,受訪者最感興趣的是服飾,其次是生活用品、文具。多數受訪者希望加強對敦煌文化的保護,減少對其的損壞,同時開展深入研究,做好文化傳承。

(一)優勢

互聯網傳播能夠打破時間和空間的限制,有效彌補敦煌因地理位置偏僻、交通不便、路程遠等不足之處,讓大眾可以隨時隨地進行參觀,大大降低了前往當地參觀的時間和金錢成本。同時由于石窟自身特殊的性質,其長期暴露在空氣中易被風化侵蝕,大規模地開放,讓游客參觀,極易使其遭到破壞,所以采取了輪流開放的策略,游客每次只能參觀少數洞窟。通過互聯網進行傳播,能夠減少景區的客流壓力,對文物進行有效保護,同時也可以全方位地將所有洞窟展現在大眾面前,更好地滿足大眾參觀的需求。

目前,敦煌研究院正在進行一些敦煌文化與新媒體結合的嘗試,采用多種“互聯網+”的形式,推出與大眾息息相關的產品形式,推廣敦煌文化。

1.覆蓋面廣,受眾增多

敦煌研究院莫高窟的官方微博通過設置“敦煌畫語”“遇見敦煌”“約會博物館”等10多個話題,用較為活潑的語言發布信息的同時,積極與大眾進行互動。官方微信公眾號不僅能提供敦煌實地旅游的服務,還設立了文創商店、數字博物館、敦煌學堂直播等不同模塊,形成集購物、科普、娛樂等多種功能于一體的線上平臺。還聯合人民日報、騰訊公司打造“云游敦煌”小程序,通過圖片、文字、動畫等形式傳播敦煌文化,不僅如此,大眾還能在線定制敦煌壁畫主題智慧“畫”語。在全民K歌App中,大眾可以通過錄制配音來參與“最佳傳頌人”的評選。敦煌研究院通過微博、微信小程序、全民K歌等新媒體平臺,打造“文化+科技”的傳播模式,選取多種用戶群體龐大的渠道,根據每個渠道的自身特點與用戶喜好精準定位,進行敦煌文化的傳播。此外,在傳播過程中不僅只有信息的單向傳播,還注重雙向互動,關注用戶的反饋,為大眾提供沉浸式體驗服務。

2.受眾之間互動性增強

敦煌研究院與王者榮耀手游聯名打造“遇見飛天”的皮膚,將敦煌文化中著名的“飛天”形象與當下爆火的游戲相結合,讓廣大游戲玩家在玩游戲的同時認識、了解敦煌文化。隨后進一步推出由當紅歌手韓紅演唱的王者榮耀敦煌飛天主打歌——《遇見飛天》,用歌詞傳唱敦煌文化。從娛樂的角度傳播敦煌文化,即運用大眾喜聞樂見的形式傳播陽春白雪的內容,從受眾更容易接受的角度出發,拉近敦煌文化與大眾之間的距離,更好地引發大眾的情感共鳴。

3.敦煌文化更加人性化

敦煌博物館和橘朵聯名推出敦煌瑞獸系列聯名彩妝2.0版——虎年限定新品“十色瑞虎綜合盤”和“瑞獸點睛液體眼影”,和茶百道聯名推出“飛天覓茶”系列飲品,和李寧聯名推出“CF敦煌”系列球鞋,和良品鋪子聯名推出國風禮盒……敦煌博物館先后和多家知名品牌聯名打造多種文創產品,把敦煌文化滲透到人們生活的方方面面,有效提高了敦煌文化的知名度,讓大眾在日常生活中就能夠接觸到敦煌文化,在潛移默化中感受到敦煌文化的魅力。在新媒體場域下進行敦煌文化的傳播,能夠覆蓋到更廣闊的人群,讓大眾進一步接觸、了解敦煌文化。同時還給予了大眾在線上分享親身經歷或個人感悟與他人互動交流的機會。新媒體傳播能夠有效滿足大眾多樣化的需求。

(二)劣勢

不論是沉浸式展覽還是聯名游戲、文創產品,都具有片面性和碎片化的特點,它們只能局部地呈現敦煌文化,無法全方位立體地呈現敦煌的藝術作品,而且由于受眾大多都是利用碎片化的閑暇時間進行了解,其難以對受眾產生很深刻的影響作用。

1.產品熱度無法持續維持,熱點轉瞬即逝

目前,不論是在互聯網上舉辦的專項活動,還是在線下發售的相關產品,雖然在短時間內產生了很高的熱度,激發了大眾的興趣,但是這種熱度多為“曇花一現”,活動一結束大眾就不會再深入了解,因此很難產生持久的影響力,存在發展“后勁不足”的問題。

2.敦煌文化內核傳播困難,對受眾群體有一定要求

雖然當前圍繞敦煌文化設計的文化產品十分豐富,且人氣較高,如歌曲游戲或者服裝擺件,但是這些設計多停留在敦煌文化的最淺層——對圖案造型的復刻上。敦煌文化要想更好地傳承下去,必須進行更深度的研究和傳播,弄清楚其發展過程、文化內涵、歷史價值等內容。否則敦煌文化就會成為無源之水、無本之木,徒有光鮮的表面。

研究和傳承敦煌文化,不應該只是少部分專業人士的工作,而應該成為全社會的共同責任。人民是歷史的創造者,文化的興衰和人民的態度和選擇有很大的關系。客觀來說,敦煌文化確實內容博大深邃且枯燥復雜,因此對研究者的要求較高。所以如何在大眾化和專業化之間找到一個平衡點是極為困難的,還有待研究。

3.敦煌文化難以推陳出新,無法將成效轉為實體經濟

盡管敦煌文化成功實現了商業化,但是其產生的效益還是很難達到預期。

以互聯網領域的成果為例,當前出品的有關敦煌的介紹類軟件是免費為公眾提供的,但其設計、生產、運營均需要資金和成本。其雖然產生了良好的社會反響,但要想真正發揮出實際作用,還需要多措并舉吸引用戶來敦煌旅游,用消費促進發展。但是近年來,由于種種特殊情況頻發,大大削弱了人們的旅游熱情,導致人們對敦煌的關注度很難落到實處,無法助力敦煌當地實體經濟的發展,從而出現收入和產出不成正比的情況。

以線上線下電商的成果為例,與敦煌聯名的紀念品雖然受到了消費者的追捧,也產生了不錯的收益,但我們不能忽略資本的逐利性。聯名產品帶來的收入,有多少真正用到了敦煌文化的研究和保護上,并且產生了正面影響,這是難以衡量的。一旦“敦煌熱”有消退的跡象,資本的逐利性就會導致相關公司撤資,屆時敦煌文化應該如何獲得發展的基本動力,將成為一個嚴肅的問題。

敦煌文化的傳播路徑創新

敦煌莫高窟是世界文化遺產,其有著獨特的文化底蘊和豐富的文化內涵。對此,我們希望能夠充分挖掘敦煌石窟的價值,探索敦煌文化的創造性轉化、傳播內容和創新傳播的途徑,以此將敦煌石窟中所蘊含的人文精神、價值理念發揚光大,從而構建以挖掘敦煌文化價值為核心,以數字創意為載體,以新技術為依托的新型敦煌新媒體傳播體系。

(一)文化+科技:敦煌實現數字化創新

1.文化保護數字化

敦煌莫高窟開鑿于敦煌市鳴沙山的崖壁上。石窟會受到環境因素的影響,所以可以通過數字化創新對石窟的建筑、壁畫、彩塑、文獻進行保護與傳承。與傳統的人工方法相比,數字化手段具有虛擬性和可重復性,不僅擺脫了時間與空間的限制,還能夠客觀地記錄敦煌石窟藝術的原始風貌,并將采集的數據進行歸納管理和保存保護。此外,研究院與華為合作,推出了莫高窟“洞窟窟外”展示游覽技術,采用華為的人工智能河圖平臺,將敦煌學研究的成果、數字敦煌高精度壁畫圖像、洞窟三維模型制作的虛擬數字內容與真實的莫高窟實景實時融合,既實現了自由式景區導覽,又推出了洞窟數字化展覽體驗,成為一種新的潮流趨勢。

2.文化展示數字化

借助敦煌研究院的文物數字化技術和騰訊互娛的游戲技術,屬于中國人的藏經洞將再一次被完整打開。藏經洞里柔和的日光、數以萬計的藏書、精美絕倫的壁畫,置身其中仿佛可以聞到故紙堆里散發出來的味道。除了1:1還原藏經洞以外,借助數字化還將進一步拉近大眾和敦煌遺書之間的距離。在數字互動的文化時空里,我們可以跨越歷史與不同時期的歷史人物對話,沉浸式地感受文物背后的鮮活歷史。

3.藝術創新數字化

藝術創新是在創造性轉化的基礎上實現傳統與現代、藝術與生活的結合,是敦煌文化在數字化時代的新趨勢,可以使文物栩栩如生,活靈活現。在數字技術全面發展的今天,技術助力文化藝術傳承與革新:主題內容多元化、觀賞閱讀方便快捷、大眾體驗互動性強等諸多優點,使得文化傳播打破了時空的限制。

(二)合作+互助:敦煌實現文創產品創新

敦煌博物館文創產品設計的核心理念是以“文”為根本、以“創”為核心、以“技”為支撐。當下國潮以時尚潮流為主要載體,將優秀的中華傳統文化與現代化生活巧妙結合起來,以加快傳統文化的傳播,推動傳統文化的發展。在注重時尚潮流的方式和前提下,將文創產品實用性融入日常生活用品中,回歸傳統文化本身,這樣才能賦予文化遺產新的生命力。

敦煌在開發文創產品設計方面更是豐富多樣。敦煌IP與各個領域進行合作,帶給大眾各種各樣富有生命力的產品。敦煌博物館借助新時代力量,以自身IP的商業價值與各大品牌方進行對話,真正做到:做好內容,講好故事,讓敦煌文化重新活躍起來,將大眾的目光重新聚焦到絲綢之路寶地,也讓大眾真正感悟敦煌文化的價值,并使其以文創的形式融入潮流生活中。

(三)傳統+新興:敦煌文化實現新媒體傳播創新

敦煌研究院新媒體中心通過圖文、短視頻、漫畫、直播等多種方式深刻挖掘敦煌文化,在業內獲得了廣泛好評。除了讓文物活起來、動起來之外,還需要講解,才能讓文物更加生動。在未來,通過實時驅動技術打造的敦煌莫高窟官方虛擬人“伽瑤”將成為云游敦煌的首位數字講解員,她將隨時隨地與線上游客交流敦煌文化知識,把敦煌藏經洞的故事講給更多人聽。

敦煌研究院新媒體平臺還在傳播途徑上進行了規劃,構建了一個網絡矩陣,并在微信、微博、抖音、快手、綠洲、嗶哩嗶哩等平臺上開設了自己的賬號。其依托新媒介的形式發布獨立的作品,受到了社會各界的普遍認同與好評,現在已經在海內外頗有影響力,并取得了較好的社會效益。

在特殊時期,敦煌研究院新媒體中心也未曾放慢腳步,在微信上推出了一款名叫“云游敦煌”的小程序。用戶可以輕松地獲取敦煌文化知識,體會敦煌文化的藝術之美。“云游敦煌”小程序上線以來,瀏覽量累計突破4000萬人次,獨立用戶數超過900萬。這既是特殊時期在線游覽的代表作,也是數字文保領域里全新的里程碑。此外,敦煌研究院新媒體中心還相繼推出了“數字供養人”、王者榮耀飛天皮膚、QQ音樂“古樂重聲”音樂會、“敦煌詩巾”和敦煌動畫劇等數字創意項目,敦煌文化正在一步步走向年輕化,并被廣大群眾所認可與喜愛。

文物是文化的載體,我們要喚醒沉睡的文化記憶,要讓“活著的古城”散發出更大的魅力,這需要借助互聯網平臺和高科技手段,保護好歷史文物,傳播好歷史文化,傳承文物內在精神,讓文物、文化真正走進千家萬戶,進而增加文化自信,推進文化繁榮,讓民族的靈魂富有活力。

參考文獻

[1] [1]賀嶺,楊小嬰,魏可欣.融媒體時代敦煌研究院文化傳播路徑探析[J].新媒體研究,2022,8(03):76-80.

[2] [2]陳鳳蘭,張繼玲.從文化認同看敦煌文化價值的傳播[J].北京印刷學院學報,2022,30(05):7-12.

[3] [3]楊晗燁.淺析敦煌文化價值及其在新媒體時代下的傳播與發展[J].新聞研究導刊,2020,11(15):223-224.

[4] [4]王南喬.一帶一路視野下敦煌體育文化傳播價值研究[C]//國家體育總局體育文化發展中心.2021年“一帶一路”體育文化學術大會論文摘要集.[出版者不詳],2021:51.

[5] [5]張涌泉.燦爛的敦煌文化——從語言文學的角度談談敦煌文獻的價值[C]//浙江省敦煌學研究會.常書鴻先生誕辰一百周年紀念文集.杭州:浙江古籍出版社,2004:646-662.

[6] [6]趙琪.數字文物資源的新媒體轉化與傳播價值——以“云游敦煌”微信小程序為例[J].西部廣播電視,2022,43(09):63-65+88.

[7] [8]崔家陽.中華傳統文化的價值保護與傳承發展——以敦煌莫高窟為例[J].中國文藝家,2020(10):38-40.

[8] [9]陳丹,張文靜.遇見飛天,數字形象展現敦煌之美[EB/OL].(2022-05-29)[2022-10-20].https://pvp.qq.com/web201605/newsDetail.shtml?G_Biz=18&tid=567434.

[9] [10]楊晗燁.淺析敦煌文化價值及其在新媒體時代下的傳播與發展[J].新聞研究導刊,2020,11(15):223-224.