河洛文化是黃河文化的重要組成部分,是中華文化的源頭之一。河洛地區(qū)非物質文化遺產作為河洛文化的表現形式,反映了中國農耕社會的生產生活和風俗習慣。在互聯網傳播媒介快速發(fā)展背景下,河洛地區(qū)非物質文化遺產如何借助新媒體進行有效傳播,是河洛文化傳承與傳播過程中亟須討論的問題。現對以抖音為主的新媒體平臺河洛非遺的傳播現狀進行分析,以期促進河洛非遺通過新媒體平臺得到更好的創(chuàng)新性發(fā)展,從而帶動河洛地區(qū)文化旅游融合發(fā)展。

非物質文化遺產記錄了人類生產生活方式、風俗人情等重要信息,蘊含著各個民族的文化基因和精神特質。洛陽作為非物質文化遺產資源豐富的地區(qū),擁有國家級非物質文化遺產代表性項目9項,省級非遺代表性項目89項。

本文試圖通過尋找問題和提出策略,充分挖掘非遺文化更深層次的內容,以期實現河洛地區(qū)非物質文化遺產的有效傳承和傳播,助推河洛地區(qū)文化旅游新發(fā)展。

河洛地區(qū)非遺文化的發(fā)展現狀

非遺文化旅游成為短途旅游的熱點

洛陽作為一座非物質文化遺產資源非常豐富的城市,非遺儼然成為一張靚麗的名片。在抖音平臺“洛陽網”“洛陽旅游”等官方賬號發(fā)布的非遺短視頻中,有不少游客留言表示對非遺傳承的支持,對現場展演的期待。與此同時,洛陽還為游客的非遺旅游提供了優(yōu)質的服務。曹屯排鼓、大里王獅舞等多種非遺體驗館增強了游客的體驗感知,讓游客在親身體驗中充分感受河洛非遺的藝術文化魅力。

非遺文化傳播空間的拓展

實體非遺具有較強的地域性特色。在新媒體環(huán)境下,非遺文化不再受時空限制,形成了新的非遺文化傳播空間。各地區(qū)非遺文化保護組織高度重視非遺文化的傳播,致力于讓歷史悠久的非遺文化重新煥發(fā)生機[1]。2019年,抖音和快手平臺分別推出“非遺合伙人”“非遺帶頭人”計劃,使得全國各地的非遺文化展現在大眾面前,為非遺文化的傳承與傳播提供了一個新的發(fā)展平臺。

當下河洛地區(qū)非遺文化在現有的傳播空間深耕擴展,希望利用新媒體技術拓展新的發(fā)展空間,打破非遺傳承與傳播在空間上的壁壘,促使河洛非遺不再局限于中原地區(qū),而是能夠面向全國大眾,激發(fā)大眾對河洛非遺的興趣,在傳播優(yōu)秀非遺文化的同時,提升河洛非遺文化的影響力,進一步延續(xù)區(qū)域文化記憶,加快建設文化旅游名城的進程。

非遺文化研究對象的分布

通過對論文資料的查找分析,目前非遺傳承發(fā)展及項目創(chuàng)新相對較少,且在新媒體大環(huán)境的背景下,各類論文、期刊不超過60篇,并大多以部分地區(qū)、特定非遺為主要對象。

在查找近三年有關在新媒體環(huán)境下非物質文化遺產的發(fā)展情況的論文與期刊后,發(fā)現研究全國非物質文化遺產的所選研究對象多分布于南方地區(qū),對河洛地區(qū)非遺發(fā)展狀況研究相對較少,大多為黃河流域的研究。

河洛地區(qū)非遺在新媒體平臺的傳播情況

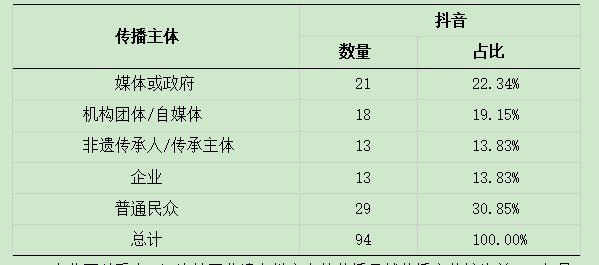

在新媒體平臺,隨著“兩微一抖”的迅速發(fā)展,其媒介影響力不斷提升。借助“兩微一抖”,大量社會新聞引發(fā)了社會關注。基于此,筆者以抖音為主要新媒體平臺,以“河洛非遺”為關鍵詞進行搜索(2021年6月到2022年6月),如表1所示。

表1 抖音平臺傳播主體情況

河洛地區(qū)非遺文化傳播存在的問題由此可以看出,河洛地區(qū)非遺在抖音上的傳播雖然傳播主體較為單一,但是仍有一定數量的大眾對河洛非遺文化比較感興趣,愿意閱讀并發(fā)表相關資訊。這為河洛非遺的傳播發(fā)展提供了一定的契機,有助于加深游客對河洛非遺的印象,從而增強非遺文旅消費者的黏性,為河洛地區(qū)旅游業(yè)打開更加廣闊的市場。

對以抖音為主的新媒體傳播平臺進行數據分析顯示,河洛地區(qū)非遺文化的傳播發(fā)展存在以下問題。

傳播渠道與傳播內容單一,傳播效果不理想

當下“新媒體+非遺”成為文化傳播的主要方式之一,可以運用新媒體為非遺賦能。以抖音平臺數據統計為例,其非遺相關視頻累計播放量超3726億。

而以河洛地區(qū)的中心地帶洛陽為例,調查數據顯示洛陽非遺主要依靠政府或官方媒體的宣傳,且多為新聞實時報道,較少進行有針對性的文化宣傳。非遺文化本身的文化特性使其在青年一代中的傳播受限,阻礙了當地非遺與旅游業(yè)的結合,使得文旅融合仍處于淺層次發(fā)展階段。

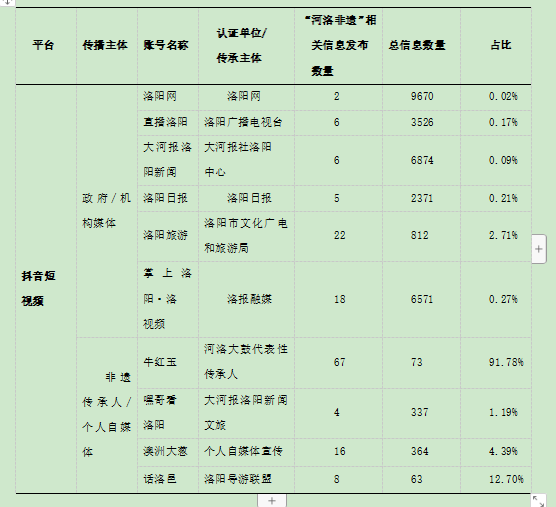

在對“洛陽網”“洛陽都市圈”等抖音官方賬號以“非遺”為關鍵詞進行搜索,統計相關信息發(fā)布量(如表2所示),可以發(fā)現,在抖音平臺各官方賬號所發(fā)布的與非遺相關的視頻除了“洛陽旅游”這一賬號外均不足1%。

而非遺傳承人自有的抖音媒體賬號顯示,他們雖然發(fā)表了多條與非遺文化相關的展演視頻,但展示方式較為單一,且曝光度不高,并未起到良好的宣傳傳播效果。這足以看出非遺文化在短視頻平臺上的傳播力度較小,河洛非遺在短視頻平臺的推廣效果并不理想。

表2 “河洛非遺”在抖音短視頻平臺傳播情況

傳播方式與宣傳手段缺乏創(chuàng)意性,對青年一代缺乏吸引力

當前,非遺保護與傳承被納入國家發(fā)展戰(zhàn)略,但地方民眾參與度較低,多停留在展示與展演的層面。非遺文化自身具有的歷史厚重感,很難讓當代年輕人產生共鳴,其傳播方式和宣傳手段缺乏創(chuàng)意,且受場地限制無法跳脫出空間框架,也就無法在青年一代中起到良好的推廣作用。

洛陽當地旅游景區(qū)面向青年一代雖然采取了一定的優(yōu)惠政策,但傳統的景區(qū)已無法滿足大多數年輕人的需求,當地非遺也因傳播受限無法向更多人進行宣傳,以擴大其知名度,固有的傳播模式導致其對年輕人的吸引力較弱。文化與旅游業(yè)有較強的關聯性,文化元素無法較好地融入,將影響旅游業(yè)的進一步發(fā)展。

傳承人才青黃不接,對傳承的文化內核認識淺薄

對非遺文化的學習需要投入大量的時間與精力,且前期投入遠不能滿足當下市場的物質需求,部分手工藝產品可以通過機器進行批量生產,影響著非遺文化的傳承與傳播[2]。

通過前期的調研訪談可知,洛陽的“曹屯排鼓”“海神樂”等均屬于以傳承人為主進行文化知識輸出的手藝學習。所以,非遺文化可以依靠政府的扶持和“非遺進校園”等活動的宣傳,進一步培養(yǎng)手藝人,但同時也存在傳承斷代的問題。

非遺文化宣傳上的錯位,影響傳播效果的最優(yōu)化

以河洛地區(qū)的中心地帶洛陽為例,其非物質文化遺產包含音樂、舞蹈等多個類別,其中傳統技藝可以轉化為商品依托新媒體平臺進行售賣和傳播,從而產生經濟效益。而音樂、武術等無法形成實體商品進行線上平臺的售賣和推廣,也就失去了傳播的優(yōu)勢。非遺文化在新媒體平臺上宣傳策略的推廣和應用還處于初級階段,宣傳效果不佳,無法全面展現文化的獨特魅力。若將文化宣傳外包,也會因第三方對非遺文化知識的不了解而產生反面效果,制約著非遺文化的傳播與發(fā)展。

傳播對策分析

在非遺傳承研究聚焦于物理空間的基礎上,結合傳承中代際互動的特點及青年一代社會交往空間線上轉移的趨勢,將河洛地區(qū)非遺極富地域特點的生產生活方式和文化內容與雙重空間實踐相結合,實現河洛非遺的創(chuàng)造性轉化。這是構建講好河洛故事的最優(yōu)路徑之一,可以促進河洛地區(qū)文旅融合與發(fā)展。

搭建專業(yè)團隊加強河洛地區(qū)非遺文化在新媒體平臺的輸出

線上新媒體運營需要一定的經驗,不僅要懂得線上運營規(guī)則,還要有創(chuàng)意有想法。河洛非遺傳承人有出色的手藝,卻難做好內容和品牌,且傳承人年齡普遍較大。因此,術業(yè)有專攻,在拍攝視頻、編輯、剪輯和新媒體運營等方面,可以交給相關的專業(yè)團隊。地方政府也可以號召河洛地區(qū)的大學生,組建河洛地區(qū)大學生非遺新媒體志愿者團隊,以此協助非物質文化遺產傳承人在新媒體平臺上宣傳相關的非遺文化。

與構建青年友好型城市結合,吸引年輕人的注意力

河洛非遺項目的“創(chuàng)新”是基于傳承基礎上的創(chuàng)新。當下,年輕人接觸非遺文化的渠道較為多樣,如抖音、快手等短視頻平臺都有非遺傳承人進行推廣宣傳。在綜藝、國漫、游戲中加入非遺元素,能激發(fā)年輕人的興趣。

在洛陽著力建設青年友好型城市的背景下,將河洛非遺發(fā)展與建設青年友好型城市中社交消費賦能工程板塊的各項舉措相結合,在豐富年輕人娛樂生活的同時,融入非遺,從而更好地傳播非遺文化。

與河洛地區(qū)高校合作培育青少年學習與傳承河洛非遺

鼓勵河洛地區(qū)“非遺進校園”活動的開展,讓學生學習新知,體驗非遺,動手動腦。同時,可以以興趣為導向,以比賽為輔助,引導學生積極參與相關比賽[3]。將實踐操作與比賽活動相結合,開展豐富的河洛地區(qū)非物質文化遺產活動,調動學生對非遺學習的積極性[4]。學校要支持青少年傳承河洛非遺,充分利用相關資源,搭建有效平臺,將興趣、愛好、技能結合起來,將非遺與職業(yè)規(guī)劃聯系起來,從而更好地傳承河洛非遺。

信息化時代背景下,河洛地區(qū)非遺文化傳統的傳承形式已不能滿足當下的發(fā)展需求。如何搭建與年輕人聯系的橋梁,把握新媒體帶來的發(fā)展機遇,仍是當前亟須解決的關鍵問題。非遺文化也將實現從文化存在、文化資源向文化資本生成的合理化過程[5]。借助短視頻這一跳脫空間限制,同時還具有社交性和即時性互動的新媒介,非遺傳承人、民眾等可以在線上構建非遺社區(qū),非遺必將呈現出更加良好的發(fā)展態(tài)勢[6]。

河洛地區(qū)的非遺文化創(chuàng)意傳播還處于起步階段,但相信其憑借深厚的文化底蘊,與青年力量相結合,借助新媒體平臺創(chuàng)新并持續(xù)輸出內容,定能實現更好的傳承與傳播,并拉動河洛地區(qū)文化產業(yè)和旅游業(yè)實現更高質量的發(fā)展。

參考文獻

[1]羅業(yè)云,陳辰子.新媒體環(huán)境下非遺文化的傳承與創(chuàng)意傳播[J].新媒體研究,2021,7(02):19-21+44.

[2]趙悅,張未靖.新媒體環(huán)境下“非遺”的傳播困境與出路[J].今傳媒,2021,29(10):11-14.

[3]高瑩.新媒體技術在非物質文化遺產保護中的實踐與思考[J].新聞研究導刊,2016,7(02):22-23.

[4]王瑛.非遺傳承的現實困境及創(chuàng)新模式[J].文化產業(yè),2022(01):64-66.

[5]葉設玲,潘立勇.非物質文化遺產傳承與發(fā)展的形成、表達與轉化:基于文化資本的視角[J].晉陽學刊,2022(03):109-114.

[6]楊帆.新媒介文化與非遺文化的互動與調適:基于短視頻平臺上非物質文化遺產異變現象的分析[J].湖南工程學院學報(社會科學版),2022,32(02):52-58.