當前,加強紅色革命紀念館主流意識形態傳播力的研究越來越重要,然而,已有紅色文化資源傳播研究忽視了傳播主體主流意識形態傳播力的研究。現以廣東省H市革命紀念館為例,從傳播力因子的視角分析該館主流意識形態傳播過程。研究發現:革命紀念館線下傳播規模存在匹配傳播受眾需求功能單一的情況;通過傳播力測算,發現存在線下傳播內容認可度高與網絡媒體傳播頻率低的矛盾;在傳播生態中目前難以突破傳播圈層。此外,研究進一步發現,傳播規模、傳播受眾需求、傳播主體、傳播技術、傳播媒介、傳播效果和傳播生態形成環形傳播結構。以上研究為進一步探索革命紀念館傳播提供了一個分析框架,同時也可以為欠發達地區提高革命紀念館傳播教育效果提供參考。

在世界百年未有之大變局的沖擊下,十九大報告提出,要牢牢掌握意識形態工作領導權。對于在意識形態工作中具有重要價值的紅色資源,要“增強表現力、傳播力、影響力,生動傳播紅色文化”[1]。加強紅色革命紀念館主流意識形態傳播力的研究和建設,具有重要的理論和實踐意義。

問題的提出

國內早期研究對“紅色資源”“紅色文化”和“紅色文化資源”的概念提出了不同的觀點。目前總體上的共識就是紅色文化資源是“紅色、文化和資源的有機整合”,指中國共產黨領導中國人民在革命戰爭年代開展了一系列革命活動后形成的可被人民群眾開發利用的物質形態、信息形態、精神形態的歷史遺存[2]。

自2011年以來,關于紅色文化資源傳播的研究逐漸增多。在大眾媒體占主流的時期,有學者從受眾角度提出紅色文化的“營銷傳播”,即根據受眾的特征進行傳播策劃,從而使傳播契合受眾的習慣,得到更高的“觸達率”[3]。因為“受眾是文化傳播的歸宿,他們決定了紅色文化傳播的有效性”,所以傳播過程中也要重視“重建受眾意識”,通過媒介以及內容引導受眾“提升媒介素養”[4]。此外,關于紅色文化資源傳播內容,有學者提出,在當代媒介技術快速發展的情況下,“將理論變成故事,加速內容傳播”[5]。面對新媒體和融媒體的沖擊,學者們加大了對相應的傳播策略的研究力度,提出根據不同類型進行渠道劃分,進而提高受眾“觸媒”的效率[6]。

在上述關于紅色文化資源傳播的研究中,學者們在受眾、內容和渠道方面進行了深入研究,對傳播主體方面的研究則較少。在新時代黨史教育常態化背景下,各地加大了對紅色紀念館的建設力度。紅色紀念館是未來黨史教育的主陣地,然而在實際建設和布展過程中存在建設主體和傳播主體分離、相關決策依據不足等問題。基于此,本文旨在通過對H市革命紀念館意識形態傳播力的質性和定量研究,研究、分析和回答影響革命紀念館意識形態傳播力的因素。

理論基礎與分析框架

關于“傳播力”的概念,張春華在綜合“傳播力是媒介傳播力”(劉建明,2003)[7]和“傳播力就是競爭力”(郭明全,2006)[8]的基礎上提出了兩種主體的傳播力:大眾傳媒與社會組織[9]。他認為,以傳播為基本職能的大眾傳媒應當重在發揮其社會功能而非市場效應;以傳播為環境或手段生存與發展的社會組織應側重傳播能給自身帶來的效益,以更好地發揮其本質職能[10]。本文的研究更符合大眾傳媒的傳播力。張春華提出了以傳播力因子為核心的大眾傳媒傳播力評估模型。傳播力因子主要包括傳播規模(覆蓋率)、傳播流量(傳播內容接受度)、傳播效果(認可度)、傳播媒介(傳播技術先進性)和傳播生態(政策等制約性)。

李明德等學者結合主流意識形態和傳播力相關研究,運用德爾菲法,構建了主流意識形態傳播力評估體系。該評估體系包括3個一級指標和15個二級指標。3個一級指標為內容傳播指征(內容知曉度)、傳播技術指征(媒介技術手段)、傳播效果指征(接受度、認可度和轉化程度)[11]。

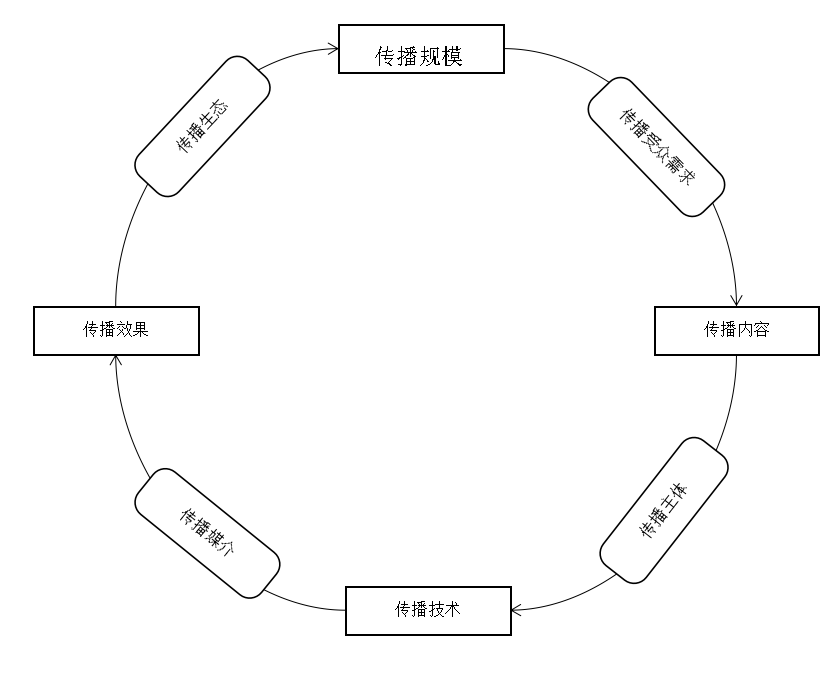

綜上,兩個研究雖然在字眼上有差異,但兩者提出的傳播內容、傳播技術和傳播效果是一致的。相比較而言,張春華提出的傳播因子更全面。本文在調查的基礎上,引入“主流意識形態傳播力”研究,主要目的在于分析紅色紀念館傳播力的影響因子,結合主流意識形態傳播力評估體系,由表及里,從傳播規模、傳播力測算(內容傳播指征、傳播技術指征、傳播效果指征)和傳播生態三個角度分析調查情況。此外,傳播規模、傳播內容、傳播技術、傳播效果、傳播生態的結構不是線性模式,而是有強反饋機制的控制論模式。根據奧斯古德-施拉姆控制論模式,傳播規模、傳播內容、傳播技術、傳播效果、傳播生態呈雙向循環結構[12]。

H市革命紀念館的調查分析

H市革命紀念館地處粵西地區,是著名的南路革命活動中心。根據該館資料介紹,當地有千余人直接或間接參加過抗日戰爭和其他革命戰爭,其中被認定為革命烈士的有26人。該館受到了中央和地方各級政府的重視和支持,2017年被廣東省委定為“紅色村”黨建示范工程試點單位,2020年被中組部定為紅色村組織振興建設美麗鄉村先行試點單位。隨著黨史教育常態化的推進,對位于經濟欠發達地區的H市革命紀念館在新時期如何加強傳播提高教育效果的調查分析具有重要意義。

線下傳播規模:匹配傳播受眾需求功能單一

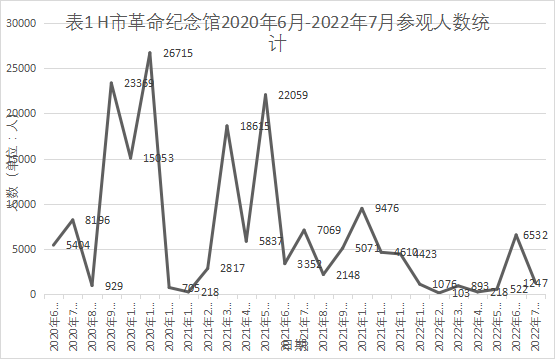

H市革命紀念館參觀記錄本登記數據統計,自2020年6月至2022年7月,總參觀人數為17.70萬人次,年平均參觀人數約8.85萬人次。根據《廣東省2020年度博物館事業發展報告》,2020年全省40家革命紀念類博物館共接待觀眾425.63萬人次,平均參觀人數為10.64萬人次。根據《廣東省2021年度博物館事業發展報告》,2021 年,全省41家革命紀念類博物館接待觀眾662.73萬人次,平均參觀人數為16.16萬人次。根據全國博物館年度報告信息系統數據,作者自統計,粵西4個城市(湛江市、茂名市、陽江市、云浮市)博物館(全國博物館年度報告信息系統中粵西革命紀念類博物館樣本過少)2020年平均每館年參觀量為6.17萬人次,2021年為8.93萬人次。從上面全省和粵西地區的數據對比來看,H市革命紀念館參觀人次略低于全省革命紀念類博物館平均參觀人數,略高于或與粵西4個城市博物館的平均參觀人次持平。作為開放僅2年的紀念館,H市革命紀念館參觀人次數據較為可觀。但與全省和粵西地區2021年革命紀念類博物館參觀人數的逆勢上漲不同,H市革命紀念館參觀人數整體呈下降趨勢(如圖1)。

圖1 H市革命紀念館2020年6月—2022年7月參觀人次統計圖(作者自制)

從圖1可知,H市革命紀念館參觀人數下降趨勢較明顯。2020年6月開放初期熱度呈爆發式增長,2020年6月至2020年12月,近半年參觀人次便達到8.04萬人次,基本和年均8.85萬參觀人次持平。之后參觀人數逐年遞減,呈現出傳播效能衰減的現象。此外,參觀人數與月份都呈6—7月和9—10月雙高峰形態,這一形態與建黨節、國慶節呈正關聯。綜上,H市革命紀念館傳播效能出現衰減情況的原因就在于其匹配傳播受眾需求的功能單一。伴隨政策紅利減少,提高H市革命紀念館傳播力就變得更加迫切

主流意識形態傳播力測算分析:線下傳播內容認可度高與網絡媒體傳播頻率低的矛盾

根據李明德等人的《主流意識形態傳播力評估體系研究》設置了調查問卷。按3個一級指標(內容傳播指征、傳播技術指征、傳播效果指征)分別設置了3個問題,共9道題。每道題1—9分,總分81分。其中“內容傳播指征(B1)”包括:館內人物熟悉度自評分,該館對熟悉國家基本制度的幫助自評分、對了解社會主義核心價值觀的幫助自評分;傳播技術指征(B2)包括:該館在多樣性方面自評分、在媒介中出現頻率自評分、紀念館總體形象自評分;傳播效果指征(B3)包括:周邊談論該館頻率和評價自評分、分享意愿自評分、總體認可度自評分。2021年9月,根據按月參觀數,采用多段抽樣法對142位打通電話的采訪者進行了電話調查,其中有82位完整回答了采訪問題。根據調查情況進行統計,各指標得分情況如下表。

表1 主流意識形態傳播力(D)評估體系調查評分表

評估體系

內容傳播指征(B1)

傳播技術指征(B2)

傳播效果指征(B3)

題目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

得分匯總

629

648

654

620

589

653

601

643

653

平均分

7.77

8

8.07

7.65

7.27

8.06

7.42

7.94

8.06

指征平均分匯總

23.84

22.98

23.42

注:本表為作者自制。

從上表可知,H市革命紀念館在內容傳播指征和傳播效果指征方面得分較高,其中題目2(對熟悉國家基本制度的幫助自評分)、3(對了解社會主義核心價值觀的幫助自評分)、6(紀念館總體形象自評分)、9(總體認可度自評分)得分都達到8分及以上。可見,H市革命紀念館的傳播內容受到參觀者的普遍認可。但傳播技術指征得分略低于其他指征,特別是媒體出現頻率得分最低(平均得分為7.27分)。此外,周邊談論該館頻率為第二低(平均得分為7.42分)。此二者有較強的關聯性,紀念館在網絡媒介出現頻率偏低直接影響周邊談論該館的頻率。由此形成線下傳播內容認可度高與網絡媒體傳播頻率低的矛盾。其主要原因是建設主體和傳播主體的分離。館內的傳播內容是建設時完成的,建成后缺乏宣傳專員進行傳播,這一點在下文“傳播生態”中有詳細分析。這個情況直接影響了紀念館主流意識形態傳播效果。此外,按照各指征平均分無加權求和,總分D=B1+B2+B3=23.84+22.98+23.42=70.24。根據李明德等人的《主流意識形態傳播力評估體系研究》的權重和計算公式,內容傳播指征(B1)權重為16.7%,傳播技術指征(B2)權重為33.3%,傳播效果指征(B3)權重為50%。根據權重和平均分計算,D=(B1×16.7%+B2×33.3%+B3×50%)×3=(23.84×16.7%+22.98×33.3%+23.42×50%)×3=70.02。從上述兩個結果來看,平均分計算結果相差不大,加權算法的結果比無加權結果少0.22分。算上82位樣本,分數差為18.04分。進而可以看出,傳播技術指征得分偏低是制約紀念館在主流意識形態傳播的主要變量,“需要借助更加多樣的媒介類型、更廣泛的受眾覆蓋度、更恰當的傳播時空和頻率,以及視頻、圖片、文字等更豐富的傳播形象度來實現”[13]。此外,傳播效果與紀念館傳播生態相互影響。

傳播生態:難以突破傳播圈層

如上文所述,H市革命紀念館建設得到了從中央到地方各級政府的重視,政府從政策和資金方面給予了支持。建成后,H市革命紀念館移交給鎮村兩級運營,主要任務也從建設轉為傳播教育。該館設立了館長和宣講員,但沒有專門的宣傳人員。這種情況在粵西地區的革命紀念館中較為普遍。為更有效地分析參觀人員的結構,筆者按照參觀人次(年、月)、個人數和團體數制作下表。

表2 H市革命紀念館參觀情況統計表

年份

2020年6月—12月

2021年1月—12月

2022年1月—7月

參觀人次

8.04萬

8.60萬

1.06萬

月均參觀人次

1.15萬

0.72萬

0.15萬

個人數

14個

1030個

327個

團隊數

749個

2939個

443個

參觀總個數

763個

3969個

770個

月均參觀個數(每月個人數和團隊數總和平均數)

109個

331個

110個

占比(個人數/團隊數)

1.87%

35.04%

73.8%

注:本表為作者自制。

從上表可知,2020年6月—12月參觀總人次(8.04萬)、參觀總個數(763個)低于2021年1月—12月的參觀總人次(8.60萬)、參觀總個數(3969個)。雖然2021年月均參觀個數(331個)是2020年月均參觀個數(109個)的3倍,但2020年月均參觀人次(1.15萬)比2021年月均參觀人次(0.72萬)高59.72%。結合2022年的參觀情況,雖然月均參觀個數保持在100個以上,但隨著團隊數的下降,H市革命紀念館參觀人數出現下降趨勢。這呈現出一定的傳播圈層固化的問題。革命紀念館的傳播動能主要來自任務驅動式的參觀悼念行為。原有的傳播效果沒有打破原有的傳播圈層。在各地不斷新增革命紀念館的背景下,如果H市革命紀念館沒有打破原有傳播圈層,沒有增加新的傳播動能,參觀人數將繼續下降。此外,從上表中可以看出,個人數與團體數相比,個體數占比呈上升趨勢,從2020年的1.87%上升至2022年的73.8%。這是因為該紀念館從2021年開始向文旅融合方向改革,成為3A旅游區,由旅游公司運營,這一改革起到了一定的作用。當前該館新增為縣級黨校學習點,將于2022年10月前后投入使用,這也將進一步推動館區的發展。這種增加傳播主體的革命紀念館融合式發展,能重塑傳播生態,有助于打破傳播圈層,增加傳播動能。但其實際傳播效果還有待檢驗。

綜上所述,通過對H市革命紀念館的調查分析,可以看到傳播力是基于傳播規模、傳播受眾需求、傳播主體、傳播技術、傳播媒介、傳播效果和傳播生態而形成的環形傳播結構(如圖2),并且這一關系結構也最終影響著主流意識形態的傳播。

圖2 傳播力因子結構圖(作者自制)

結論與討論

本文基于H市革命紀念館的調查,從“主流意識形態傳播力”和“控制論模式”的理論視角分析紀念館的傳播力影響因子及其結構。通過上述分析可以看到,H市革命紀念館傳播力的影響因子傳播規模、傳播內容、傳播技術、傳播效果和傳播生態相互影響,形成雙向循環的環形結構。由此可見,本文研究主流意識形態傳播力影響因子結構,可以為進一步探索革命紀念館傳播提供一個分析框架,為欠發達地區增強革命紀念館傳播教育效果提供參考。

在調查H市革命紀念館的過程中,可以看到革命紀念館各傳播因子是如何相互影響的。線下傳播規模呈下降趨勢,其主要原因是革命紀念館匹配傳播受眾需求的功能單一。由于建設主體和傳播主體的分離,受眾對線下傳播內容較為認可,但受眾認為該館媒體出現頻率偏低,周圍群眾分享的意愿也偏低。這一情況對以傳播主流意識形態為核心目標的革命紀念館而言是值得重視的。“在主流意識形態傳播過程中,盡管優質的內容對于受眾的吸引力有著較強的決定作用,但受眾的喜好更直接地體現在對相關內容的認可、討論和參與等效果層面。”[14]李明德等人認為,因為主流意識形態傳播的最終目的是在公眾積極關注、充分理解并產生共鳴的基礎上,實現對其核心思想和價值觀念內化于心的行動自覺。H市革命紀念館還沒有充分發揮具有先進性因子的傳播技術,傳播效果還不能對沖限制性因子的傳播生態,無法突破原傳播圈層。

此外,H市革命紀念館自身也在進行改革探索。紀念館開始向文旅融合方向改革,成為3A旅游區,由旅游公司運營。這種做法有助于解決傳播主體不足的問題。該館同時新增為縣級黨校學習點,有助于重塑傳播生態。這種融合式革命紀念館探索,也會成為新的研究方向。

最后,由于資料等研究條件的限制,本文是通過一個革命紀念館的調查研究得出的結論,其推廣性還需要進行更多的驗證。并且,由于實際中存在參觀行為不記錄的情況,本文基于H市革命紀念館的參觀記錄數據統計是不完全的。此外,調查問卷的內容信度、效度檢驗不充分,電話訪問接通率也不足。本文對傳播圈層的研究不夠深入,未來將進一步研究融合式革命紀念館與傳播圈層的關系。

參考文獻

[1]習近平.用好紅色資源 賡續紅色血脈 努力創造無愧于歷史和人民的新業績[J].求是,2021(19):1.

[2]渠長根,聞潔璐.紅色文化資源研究綜述[J].浙江理工大學學報(社會科學版),2019,42(12):179-187.

[3]曾振華.紅色文化的傳播價值和傳播策略[J].當代傳播,2008(06):97-99.

[4]洪芳,王政,褚凰羽.紅色文化傳播中的受眾研究[J].新聞界,2011(02):19-21.

[5]王宇龍.紅色文化傳播的時代價值——以“廣州紅色文化講習所”為例[J].傳媒,2020(01):61-62.

[6]李斌.新時代贛南紅色文化傳播價值和路徑思考[J].贛南師范大學學報,2020,41(02):27-31.

[7]劉建明.當代新聞學原理[M].北京:清華大學出版社,2005.

[8]郭明全.傳播力:企業傳媒攻略[M].南京:南京大學出版社,2006.

[9][10]張春華.“傳播力”評估模型的構建及其測算[J].新聞世界,2013(09):211-213.

[11][13][14]李明德,李巨星.主流意識形態傳播力評估體系研究[J].西安交通大學學報(社會科學版),2019,39(03):91-98.

[12]丹尼斯·麥奎爾,斯文·溫德爾.大眾傳播模式論[M].2版.祝建華,譯.上海:上海譯文出版社,2008.

Tags:#只此青綠